Elektronenspektrometer entschlüsselt quantenmechanische Effekte

Elektronische Schaltkreise sind derart miniaturisiert, dass sich quantenmechanische Effekte bemerkbar machen. Mithilfe von Photoelektronenspektrometern können Festkörperphysiker und Materialentwickler mehr über solche elektronenbasierte Prozesse herausfinden. Fraunhofer-Forschende haben dazu beigetragen, diese Technologie zu revolutionieren – mit einem neuen Spektrometer, das im Megahertz-Bereich arbeitet.

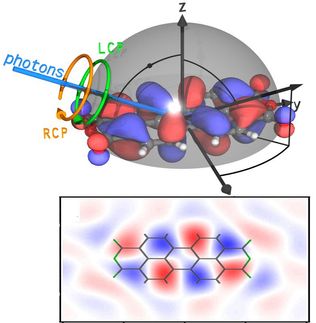

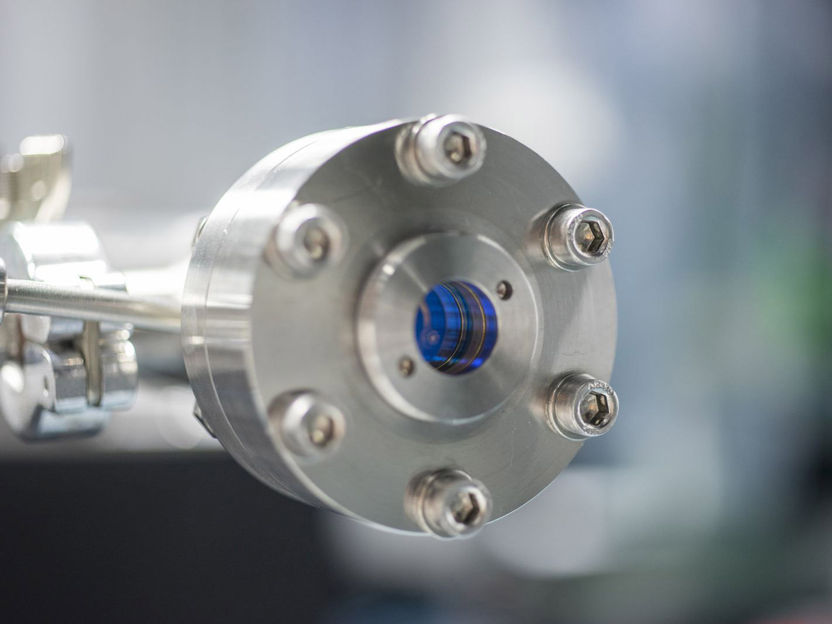

Edelgas-befüllte Druckkammer mit lichtführender Hohlkernfaser. Das Gas und das Licht interagieren miteinander. Die Folge: Das optische Spektrum verbreitert sich, die Pulse werden kürzer (30 fs).

© Fraunhofer IOF, Walter Oppel

Unser Blick ist auf das Makroskopische beschränkt: Schauen wir auf einen Gegenstand, so sehen wir lediglich seine Oberfläche. Auf der Nanoskala jedoch würde sich ein gänzlich anderes Bild ergeben, eine Welt aus Atomen, Elektronen und Elektronenbändern, in der die Quantenmechanik regiert. Festkörperphysiker und Materialentwickler haben ein großes Interesse daran, diese kleinsten Bausteine von Materialien näher zu untersuchen. Etwa bei elektronischen Schaltkreisen, die mitunter so miniaturisiert sind, dass sich bereits quantenmechanische Effekte bemerkbar machen.

Die Photoelektronenspektroskopie ermöglicht einen solchen Blick auf die Atome, ihre energetischen Zustände und ihre Elektronen. Das Prinzip: Man schießt mit einem Laser hochenergetische Photonen, also Lichtteilchen, auf die Oberfläche des zu untersuchenden Festkörpers, beispielsweise einen elektrischen Schaltkreis. Das hochenergetische Licht schlägt Elektronen aus dem Atomverbund heraus. Je nachdem, wie tief sich die Elektronen im Atom befinden – genauer gesagt in welchem energetischen Band – gelangen sie schneller oder langsamer zum Detektor. Über die Laufzeit, die die Elektronen bis zum Detektor brauchen, können Materialentwickler Rückschlüsse auf die energetischen Zustände der Elektronenbänder und die Struktur des Atomverbunds im Festkörper ziehen. Wie bei einem Sprint gilt: Die Elektronen müssen alle gleichzeitig starten, ansonsten kann man das Rennen nicht analysieren. Einen solchen gemeinsamen Start erreicht man durch eine gepulste Laserstrahlung. Vereinfacht gesagt: Man schießt mit dem Laser auf die Oberfläche, schaut sich an, was dabei herausgelöst wurde – und schießt dann erneut. Üblicherweise arbeiten die Laser im Kilohertz-Bereich, sie geben also einige Tausend Laserlichtpulse pro Sekunde ab.

Das Problem: Setzt man mit einem Puls zu viele Elektronen gleichzeitig frei, stoßen sich diese gegenseitig ab – sie lassen sich dann nicht mehr vermessen. Also regelt man die

Leistung des Lasers herunter. Um dennoch genügend Elektronen zu vermessen und eine verlässliche Aussage treffen zu können, muss man entsprechend lange Messzeiten einplanen. Das ist mitunter kaum praktikabel: Proben und Strahlquellenparameter lassen sich über einen solchen langen Zeitraum nicht ausreichend stabil halten.

Messungen von fünf Stunden auf zehn Sekunden verkürzen

Forscher der Fraunhofer-Institute für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF und für Lasertechnik ILT haben gemeinsam mit ihren Kollegen des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik erstmals ein Photoelektronenspektrometer entwickelt, das nicht im Kilohertz-Bereich, sondern bei 18 Megahertz arbeitet. Das heißt: Es treffen mehrere Tausend Mal mehr Pulse auf die Oberfläche als in herkömmlichen Spektrometern. Das wirkt sich drastisch auf die Zeit aus, die für eine solche Messung benötigt wird. »Messungen, die vorher fünf Stunden gedauert haben, führen wir nun in zehn Sekunden durch«, sagt Dr. Oliver de Vries, Wissenschaftler am Fraunhofer IOF.

Laserpulse verstärken und verkürzen

Das entwickelte Spektrometer besteht aus drei Hauptkomponenten: dem Ultrakurzpuls-Lasersystem, dem Überhöhungsresonator und der Probenkammer mit dem eigentlichen Spektrometer. Als Ausgangslaser verwenden die Forscher einen phasenstabilen Titan-Saphir-Laser. Seinen Laserstrahl verändern sie in der ersten Komponente: Durch Vorverstärker und Verstärker schrauben sie die Leistung von 300 Mikrowatt auf 110 Watt hoch – steigern sie also auf das Millionenfache. Zum anderen verkürzen sie die Pulse. Dazu wendet das Forscherteam einen Trick an: Sie schicken den Laserstrahl mehrere zig Male durch einen Festkörper, der das Spektrum verbreitert. Schiebt man diese so erzeugten neuen Frequenzanteile des Pulses nun wieder zusammen – kombiniert man also alle Frequenzen phasenrichtig – verkürzt sich die Pulsdauer. »Zwar war dieses Verfahren bereits vorher bekannt, allerdings konnte man die Pulsenergie, die wir hier brauchen, vorher noch gar nicht komprimieren«, sagt Dr. Peter Rußbüldt, Gruppenleiter am Fraunhofer ILT.

Photonenenergie erhöhen

Das Laserlicht, das die erste Komponente verlässt, hat bereits eine sehr kurze Pulsdauer. Die Energie seiner Photonen reicht allerdings noch nicht aus, um Elektronen aus dem Festkörper herauszuschlagen. In der zweiten Komponente steigern die Forscher die Photonenenergie und verkürzen die Pulsdauer der Laserstrahlen daher abermals in einem Resonator. Spiegel lenken das Laserlicht im Resonator mehrere hundert Male im Kreis herum. Jedes Mal, wenn das Licht den Anfangspunkt erneut passiert, wird es mit frischer Laserstrahlung aus der ersten Komponente überlagert –, und zwar so, dass sich die Leistung der beiden Strahlen addiert. Diese im Resonator eingesperrte Strahlung erreicht so große Intensitäten, dass in einem Gasjet Erstaunliches passiert – hochenergetische XUV-Attosekundenpulse mit einem Vielfachen der Frequenz des Laserstrahls werden erzeugt.

Mit einem weiteren Trick bekommen die Forscher des Fraunhofer ILT die hochenergetischen XUV-Attosekundenpulse wieder aus dem Resonator heraus. »Wir haben einen speziellen Spiegel entwickelt, der zum einen die hohen Leistungen aushält, zum anderen ein winzig kleines Loch in der Mitte aufweist«, erläutert Rußbüldt. Das Strahlenbündel der erzeugten hohen Harmonischen, so nennt man die hochenergetischen Laserstrahlen, ist kleiner als das der anderen umlaufenden Wellen. Während die weniger energetischen Lichtstrahlen weiterhin auf den Spiegel treffen und im Kreis gelenkt werden, ist das hochenergetische Strahlenbündel so schlank und schmal, dass es durch das Loch in der Mitte des Spiegels hindurchschlüpft, die zweite Komponente verlässt und in den Probenraum in der dritten Komponente umgelenkt wird.

Der Prototyp des Photoelektronenspektrometers ist fertig, er befindet sich am Garchinger Max-Planck-Institut. Dort wird er für Untersuchungen genutzt und gemeinsam mit den Fraunhofer-Forschern optimiert.

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Diese Produkte könnten Sie interessieren

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Verwandte Inhalte finden Sie in den Themenwelten

Themenwelt Spektroskopie

Durch die Untersuchung mit Spektroskopie ermöglicht uns einzigartige Einblicke in die Zusammensetzung und Struktur von Materialien. Von der UV-Vis-Spektroskopie über die Infrarot- und Raman-Spektroskopie bis hin zur Fluoreszenz- und Atomabsorptionsspektroskopie - die Spektroskopie bietet uns ein breites Spektrum an analytischen Techniken, um Substanzen präzise zu charakterisieren. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Spektroskopie!

Themenwelt Spektroskopie

Durch die Untersuchung mit Spektroskopie ermöglicht uns einzigartige Einblicke in die Zusammensetzung und Struktur von Materialien. Von der UV-Vis-Spektroskopie über die Infrarot- und Raman-Spektroskopie bis hin zur Fluoreszenz- und Atomabsorptionsspektroskopie - die Spektroskopie bietet uns ein breites Spektrum an analytischen Techniken, um Substanzen präzise zu charakterisieren. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Spektroskopie!