Dem HI-Virus auf der Spur

Forscherteam macht sichtbar, wie AIDS-Erreger sich im Körper vermehrt

Einem internationalen Forscherteam unter Federführung von Dr. Cyril Favard und Dr. Delphine Muriaux vom Forschungsinstitut für Infektionskrankheiten in Montpellier in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Christian Eggeling von der Friedrich-Schiller-Universität Jena, vom Leibniz-Institut für Photonische Technologien (Leibniz-IPHT) und der Universität Oxford ist es gelungen, mit höchstauflösender Bildgebung millisekundengenau sichtbar zu machen, wie das HI-Virus sich zwischen lebenden Zellen verbreitet. Mit superauflösender STED-Fluoreszenzmikroskopie liefern die Forscher erstmals einen direkten Beweis dafür, dass der AIDS-Erreger zum Vervielfältigen ein bestimmtes Lipidmilieu schafft. „Wir haben eine Methode geschaffen, um zu erforschen, wie sich die Vermehrung potentiell verhindern lässt“, so Eggeling.

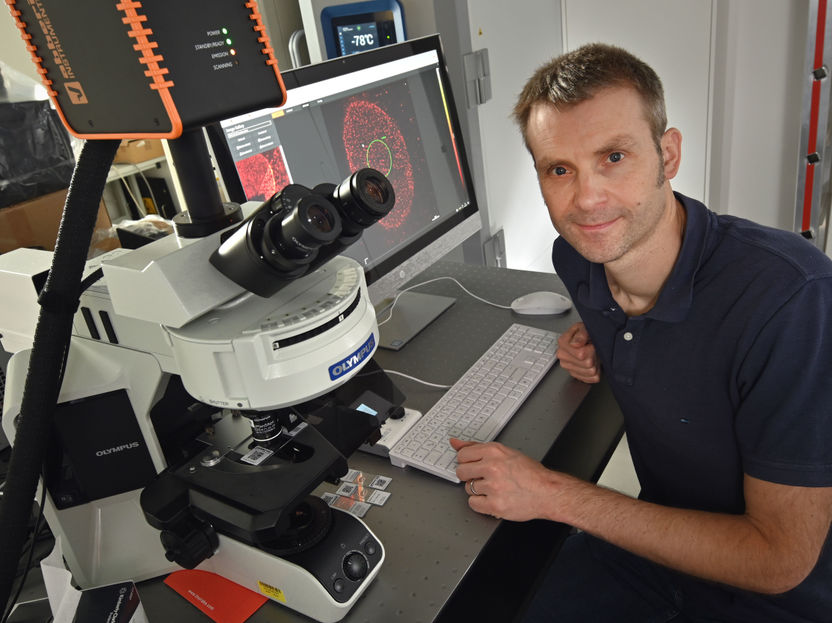

Christian Eggeling vom Leibniz-IPHT und der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Jan-Peter Kasper/ Friedrich-Schiller-Universität Jena

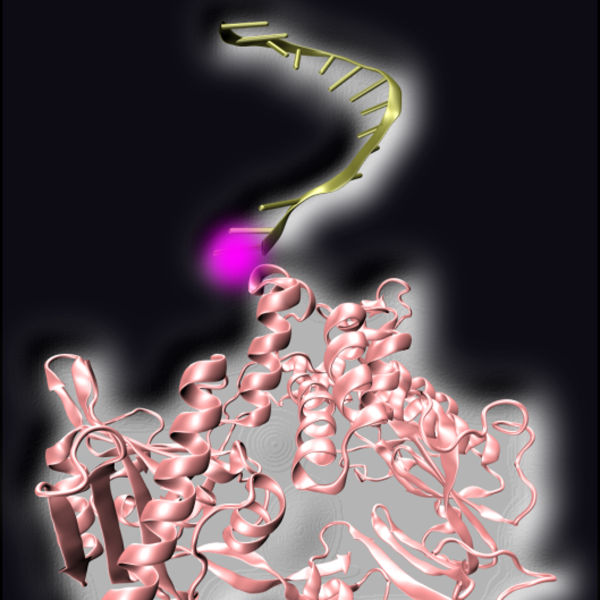

In den Fokus nahmen die Forscher die Schleuse, durch die das HI-Virus (Human Immunodeficiency Virus/ Erworbenes Abwehrschwäche-Syndrom) wieder aus der Zelle heraustritt, nachdem es sie infiziert hat: die Plasmamembran der Wirtszelle. Als Marker diente ihnen dabei das Protein Gag, das die Vorgänge bei der Reifung des Virus koordiniert. „Dort, wo sich dieses Protein sammelt, laufen die entscheidenden Prozesse ab, die dazu führen, dass die Viren sich freisetzen und weitere Zellen infizieren“, erläutert Christian Eggeling. Um diese zu entschlüsseln, haben sich die Forschenden die Diffusion an diesem Ort der Knospung — des „budding“ — des Viruspartikels angesehen. Sie fanden heraus, dass nur bestimmte Lipide mit dem HI-Virus wechselwirken. Zwar waren diese Lipide prinzipiell schon vorher bekannt, aber das Forscherteam konnte diese Wechselwirkung erstmals direkt an der lebenden und infizierten Zelle nachweisen.

Angriffspunkt, um die Vermehrung des Virus zu verhindern

„Damit haben wir einen potentiellen Angriffspunkt, an dem antivirale Medikamente ansetzen könnten“, so Christian Eggeling. „Zu wissen, welche Moleküle das HI-Virus braucht, um aus der Zelle herauszutreten und sich zu vervielfältigen, ist eine entscheidende Voraussetzung, um zu erforschen, wie sich dies verhindern lässt. Mit unserer Technik können wir das jetzt direkt und live verfolgen.“ Mit seinem Team will Eggeling nun Antikörper entwickeln, die genau diese Moleküle angreifen — und so die Verbreitung des Virus unterdrücken.

„Wir wollen diese Antikörper nicht nur in medizinischer Hinsicht untersuchen, sondern herausfinden, wie man ihre biophysikalische Wechselwirkung nutzen kann, um ihre Wirksamkeit zu verstärken“, umschreibt Eggeling sein Forschungsprogramm. „Dazu analysieren wir biologische Vorgänge — nämlich die Interaktion von Zellen und Molekülen — mithilfe physikalischer Parameter wie Diffusion.“ Vor einem guten Jahr ist der Physiker von Oxford nach Jena gewechselt. Neben seiner Professur für „Superresolution Microscopy“ an der Universität leitet er am Leibniz-IPHT die Forschungsabteilung „Biophysikalische Bildgebung“. Er führt zudem noch seine Arbeitsgruppe in der MRC Human Immunology Unit und am Wolfson Imaging Centre des Weatherall Institute of Molecular Medicine der Universität Oxford.

Um auf kleinster, molekularer Ebene zu verstehen, wie Krankheiten entstehen, kombiniert Christian Eggeling räumlich superauflösende Fluoreszenzmikroskopie-Techniken mit Methoden, die es ermöglichen, die Bewegung markierter Moleküle in Echtzeit zu verfolgen. So können er und sein Forscherteam einzelne Moleküle — etwa in Zellmembranen — in lebenden Zellen räumlich und zeitlich untersuchen. „Das ermöglicht es uns, zelluläre Mechanismen auf molekularer Ebene zu enthüllen, die für bisherige Untersuchungsmethoden viel zu schnell sind und auf viel zu kleinen räumlichen Skalen ablaufen.“

Neue superauflösender Fluoreszenzmikroskopietechniken hat Christian Eggeling zuvor bereits am Göttinger Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie in der Gruppe von Stefan W. Hell erforscht. Stefan Hell erhielt dafür zusammen mit Eric Betzig und William E. Moerner im Jahr 2014 den Nobelpreis für Chemie. In Jena möchte Eggeling nun in enger Zusammenarbeit mit Biologen und Medizinern herausfinden, wie man diese Methoden nutzen kann, um Krankheiten frühzeitiger und genauer zu erkennen und möglicherweise sogar zu verhindern.

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Verwandte Inhalte finden Sie in den Themenwelten

Themenwelt Fluoreszenzmikroskopie

Die Fluoreszenzmikroskopie hat die Life Sciences, Biotechnologie und Pharmazie revolutioniert. Mit ihrer Fähigkeit, spezifische Moleküle und Strukturen in Zellen und Geweben durch fluoreszierende Marker sichtbar zu machen, bietet sie einzigartige Einblicke auf molekularer und zellulärer Ebene. Durch ihre hohe Sensitivität und Auflösung erleichtert die Fluoreszenzmikroskopie das Verständnis komplexer biologischer Prozesse und treibt Innovationen in Therapie und Diagnostik voran.

Themenwelt Fluoreszenzmikroskopie

Die Fluoreszenzmikroskopie hat die Life Sciences, Biotechnologie und Pharmazie revolutioniert. Mit ihrer Fähigkeit, spezifische Moleküle und Strukturen in Zellen und Geweben durch fluoreszierende Marker sichtbar zu machen, bietet sie einzigartige Einblicke auf molekularer und zellulärer Ebene. Durch ihre hohe Sensitivität und Auflösung erleichtert die Fluoreszenzmikroskopie das Verständnis komplexer biologischer Prozesse und treibt Innovationen in Therapie und Diagnostik voran.