Neuer Ansatz für Malaria-Therapie?

Halogenierte, natürliche Alkaloide zeigen herbizide sowie antiplasmodiale Aktivität

Zwei der dringlichsten Herausforderungen sind der Kampf gegen Nahrungsmittelknappheit und Infektionskrankheiten wie Malaria. Leider verlieren sowohl Herbizide zum Pflanzenschutz als auch Antiinfektiva rapide an Wirksamkeit, da die Zielorganismen Resistenzen entwickeln. Um beide Felder zu bearbeiten, testeten Wissenschaftler Leitstrukturen aus der agrochemischen Forschung auch gegen infektiöse Keime. Ein deutsch-schweizerisches Team hat auf diese Weise neue Wirkstoffkandidaten gefunden, die gegen Malaria helfen könnten, wie es in der Zeitschrift Angewandte Chemie berichtet.

„Kürzlich wurden die Enzyme des Mevalonat-unabhängigen Terpenbiosynthesewegs als attraktive Zielstrukturen mit neuartigen Wirkmechanismen für die Entwicklung von Herbiziden und Medikamenten gegen Infektionskrankheiten identifiziert“, erläutert François Diederich von der ETH Zürich (Schweiz). „Dieser Biosyntheseweg findet sich in vielen humanpathogenen Organismen und in Pflanzen, kommt jedoch in Säugetieren nicht vor.“ Entsprechend sollte ein Hemmstoff nur auf Pathogene und Pflanzen toxisch wirken, nicht aber auf Menschen. Diederich und seine Kollegen von der ETH, der TU München, der BASF SE, der Universität Hamburg, des Schweizerischen Tropeninstituts STPHI in Basel und der TU Dresden haben jetzt neue Hemmstoffe entdeckt und deren Wirkungsweise charakterisiert.

Mit sogenannten Hochdurchsatz-Screening-Verfahren untersuchten die Forscher der BASF SE um Matthias Witschel ca. 100.000 Verbindungen auf deren hemmende Wirkung gegenüber pflanzlicher IspD, einem Enzym des besagten Mevalonat-unabhängigen Terpenbiosynthesewegs – und landeten mehrere Treffer. Die interessantesten Verbindungen stammen aus der Klasse der Pseudiline, stark halogenhaltiger Alkaloide aus Meeres-Bakterien, und hemmen IspD deutlich, wie die Forscher an der TU München um Michael Groll in NMR-basierten und um Markus Fischer an der Universität Hamburg in photometrischen Tests feststellten. Michael Groll: „Interessanterweise ist das Gerüst der Pseudiline völlig anders als das eines zuvor entdeckten IspD-Inhibitors. Auch der Wirkmechanismus sollte daher ein anderer sein.“

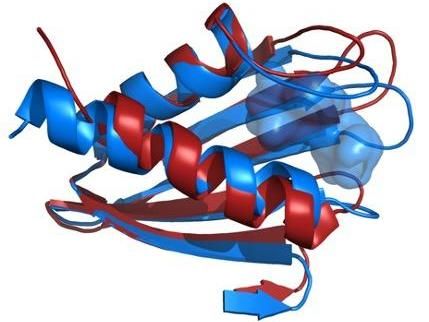

Um diesen Mechanismus zu erforschen, stellte die Doktorandin Andrea Kunfermann aus der Groll-Gruppe Kokristalle aus den Pseudilinen und IspD-Enzymen her und untersuchte sie mit von Röntgenstrahlen kristallographisch. Es zeigte sich, dass die Pseudiline in einer sogenannten allosterischen Tasche des Enzyms binden. Halogenatome der Pseudiline gehen Halogenbrückenbindungen zum Enzym ein, welche zusätzlich zu Metallionenkoordination für die feste Bindung verantwortlich sind. Durch die Besetzung dieser Tasche verändert sich die Form des Enzyms so, dass ein für die Funktion benötigtes Kosubstrat nicht mehr an seine Bindestelle im aktiven Zentrum andocken kann.

„Die Pseudiline zeigten herbizide Aktivität in Pflanzen-Assays und waren aktiv gegen Plasmodium falciparum, den Erreger der Malaria tropica, der zum Überleben auf den Mevalonat-unabhängigen Biosyntheseweg angewiesen ist“, berichtet Diederich. Die Forscher hoffen, hier einen neuen Ausgangspunkt für eine Malaria-Therapie zu finden.

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Verwandte Inhalte finden Sie in den Themenwelten

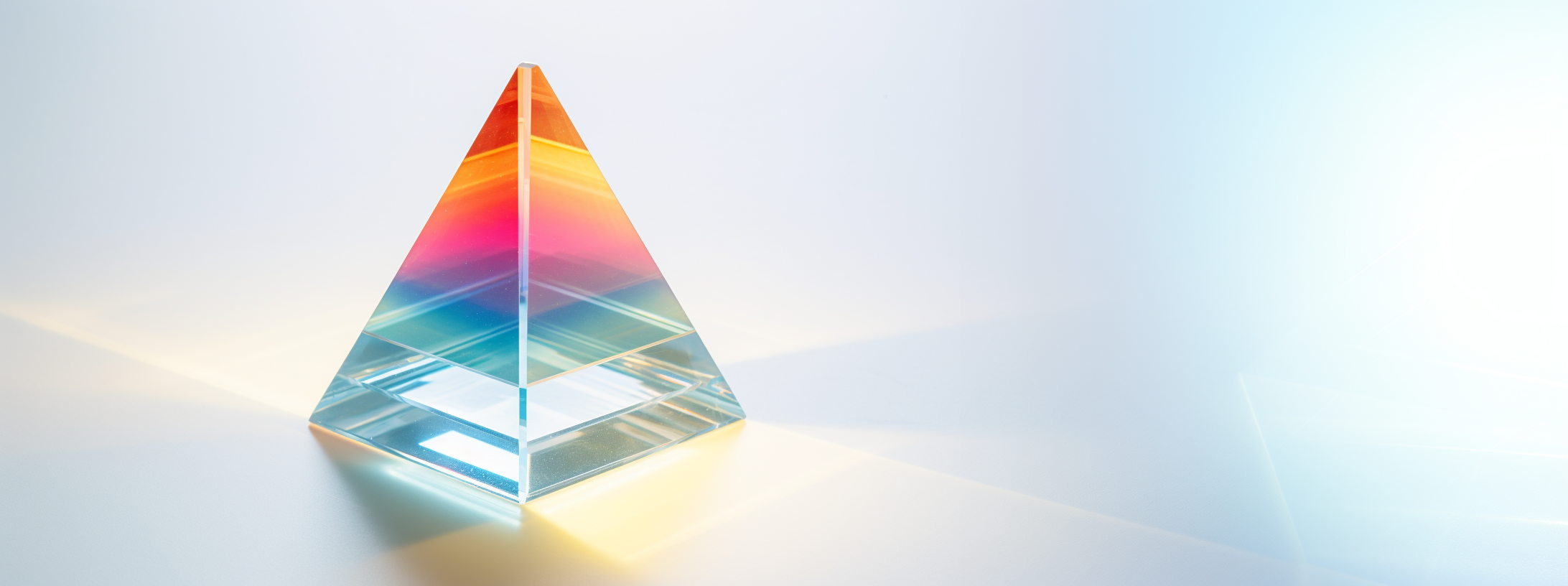

Themenwelt Photometrie

Die Photometrie, die Messung der Lichtintensität in Bezug auf die Wechselwirkung mit Molekülen, ist ein Schlüsselinstrument in Chemie und Life Sciences. Sie ermöglicht es Forschern, Konzentrationen von Substanzen in Lösungen zu bestimmen, Reaktionskinetiken zu verfolgen oder die Qualität von Proben zu überprüfen und liefert wertvolle Daten für Analysen, von der Qualitätskontrolle im Labor bis zur klinischen Diagnostik.

Themenwelt Photometrie

Die Photometrie, die Messung der Lichtintensität in Bezug auf die Wechselwirkung mit Molekülen, ist ein Schlüsselinstrument in Chemie und Life Sciences. Sie ermöglicht es Forschern, Konzentrationen von Substanzen in Lösungen zu bestimmen, Reaktionskinetiken zu verfolgen oder die Qualität von Proben zu überprüfen und liefert wertvolle Daten für Analysen, von der Qualitätskontrolle im Labor bis zur klinischen Diagnostik.