Lichtverstärkung beschleunigt chemische Reaktionen in Aerosolen

Zeitlichen Ablauf photochemischer Reaktion in einzelnen Aerosolpartikeln hochauflösend beobachtet

Aerosole in der Atmosphäre reagieren unter Sonnenlichteinstrahlung. Im Innern der Aerosol-Tröpfchen und -Partikel wird das Licht verstärkt, was die Reaktionen beschleunigt, wie ETH-Forschende nun zeigen und beziffern konnten. Die Wissenschaftler:innen raten, den Effekt in künftigen Klimamodellen zu berücksichtigen.

Der Saharastaub, der Mitte März den Himmel färbte, bestand aus mineralischen Aerosolen. Auch ausserhalb solcher Extremereignisse befinden sich Aerosole aus mineralischen und organischen Verbindungen in der Luft.

Unsplash

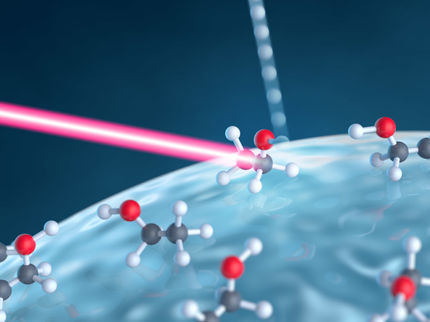

Tröpfchen und feinste Partikel können Licht einfangen, ähnlich wie das zwischen zwei Spiegeln geschieht. Die Lichtintensität wird dadurch in ihrem Innern verstärkt. Dies passiert auch in den feinsten Wassertröpfchen und Feststoffpartikeln unserer Atmosphäre, den Aerosolen. Chemikerinnen und Chemiker der ETH Zürich und des Paul-Scherrer-Institut (PSI) in Villigen haben nun mithilfe moderner Röntgenmikroskopie untersucht, wie sich die Lichtverstärkung auf photochemische Prozesse auswirkt, die in den Aerosolen ablaufen. Die Forschenden konnten damit zeigen: Die Lichtverstärkung lässt diese chemischen Prozesse im Schnitt zwei- bis dreimal schneller ablaufen als es ohne den Verstärkungseffekt der Fall wäre.

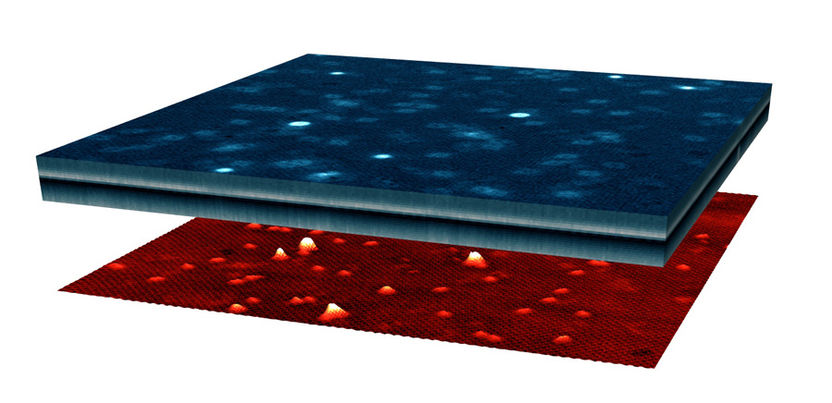

Die Forschenden untersuchten an der Synchrotron Lichtquelle Schweiz am PSI Aerosole aus winzigen Partikeln aus Eisen(III)-Zitrat. Diese Verbindung reagiert unter Lichteinfluss zu Eisen(II)-Zitrat. Mittels Röntgenmikroskopie lassen sich innerhalb der Aerosolpartikel mit einer Präzision von 25 Nanometern Bereiche aus Eisen(III)-Zitrat von solchen aus Eisen(II)-Zitrat unterscheiden. Auf diese Weise konnten die Wissenschaftler:innen den zeitlichen Ablauf dieser photochemischen Reaktion in einzelnen Aerosolpartikeln hochauflösend beobachten und kartieren.

Zerfall unter Lichteinfluss

«Eisen(III)-Zitrat war für uns eine Stellvertreter-Verbindung, die sich mit unserer Methode einfach untersuchen liess», sagt Pablo Corral Arroyo. Er ist Postdoc in der Gruppe von ETH-Professorin Ruth Signorell und Erstautor der Studie. Eisen(III)-Zitrat steht für eine ganze Reihe von weiteren chemischen Verbindungen, die in den Aerosolen der Atmosphäre vorkommen können. Viele organische und anorganisch Verbindungen sind lichtempfindlich und können bei Lichteinfall zu kleineren Molekülen zerfallen, die gasförmig sein können und somit entweichen. «Die Aerosolpartikel verlieren auf diese Weise an Masse, was ihre Eigenschaften verändert», erklärt Signorell. Unter anderem streuen sie Sonnenlicht anders, was Wetter- und Klimaphänomene beeinflusst. Ausserdem verändern sich ihre Eigenschaften als Kondensationskeime in der Wolkenbildung.

Die Ergebnisse wirken sich daher auch auf die Klimaforschung aus. «Die derzeitigen Computermodelle der globalen Atmosphärenchemie berücksichtigen diesen Lichtverstärkungseffekt noch nicht», sagt ETH-Professorin Signorell. Die Forschenden schlagen vor, den Effekt künftig in diese Modelle miteinzubeziehen.

Ungleichmässige Reaktionszeiten in den Partikeln

Die nun genau kartierte und quantifizierte Lichtverstärkung in den Partikeln kommt durch Resonanzeffekte zustande. Am höchsten ist die Lichtintensität gegenüber der vom Licht bestrahlten Seite des Partikels. «In diesem Hotspot laufen photochemische Reaktionen bis zu zehnmal schneller ab, als es ohne den Resonanzeffekt der Fall wäre», sagt Corral Arroyo. Über das ganze Partikel gemittelt resultiert eine Beschleunigung um den erwähnten Faktor zwei bis drei. Üblicherweise dauern photochemische Reaktionen in der Atmosphäre mehrere Stunden bis Tage.

Mithilfe der experimentell erhobenen Daten konnten die Forschenden ein Computermodell erstellen, um den Effekt auf eine Reihe anderer photochemischer Reaktionen typischer Aerosole in der Atmosphäre abzuschätzen. Es stellte sich heraus, dass der nun bezifferte Effekt nicht nur Eisen(III)-Zitrat-Partikel betrifft, sondern alle Aerosole – Partikel oder Tröpfchen – aus Verbindungen, die mit Licht reagieren können. Auch die anderen Reaktionen laufen im Schnitt zwei- bis dreimal schneller ab.

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Analytik- und Labortechnik-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

Mögliche Tumormarker für die Entstehung von Leberzellkrebs gefunden - Krebszellen hinterlassen „Abdruck“ auf natürlichen Killerzellen

Mit Spektroskopie und Theorie Licht ins Elektronenmeer von Halbleitern gebracht - Forschungsteam bildet mit neuer Methode quantenmechanische Eigenschaften von Exzitonen ab