Point-of-Care-Diagnostik: Neue Methode für den Nachweis einzelner Moleküle

Erregerspezifische Erkennung: Schon ein einziges DNA-Molekül genügt

Resistenzen gegen Antibiotika nehmen weltweit ständig zu. Forschende des Fraunhofer-Instituts für Physikalische Messtechnik IPM haben gemeinsam mit der LMU München ein Verfahren entwickelt, um multiresistente Keime sehr schnell zu erkennen. Die Besonderheit: Bereits ein einzelnes DNA-Molekül genügt für den Erregernachweis. Die Plattform soll künftig in der Point-of-Care-Diagnostik auf Krankenstationen oder in Arztpraxen eingesetzt werden – alternativ zur etablierten PCR-Analyse oder in Kombination mit anderen diagnostischen Methoden.

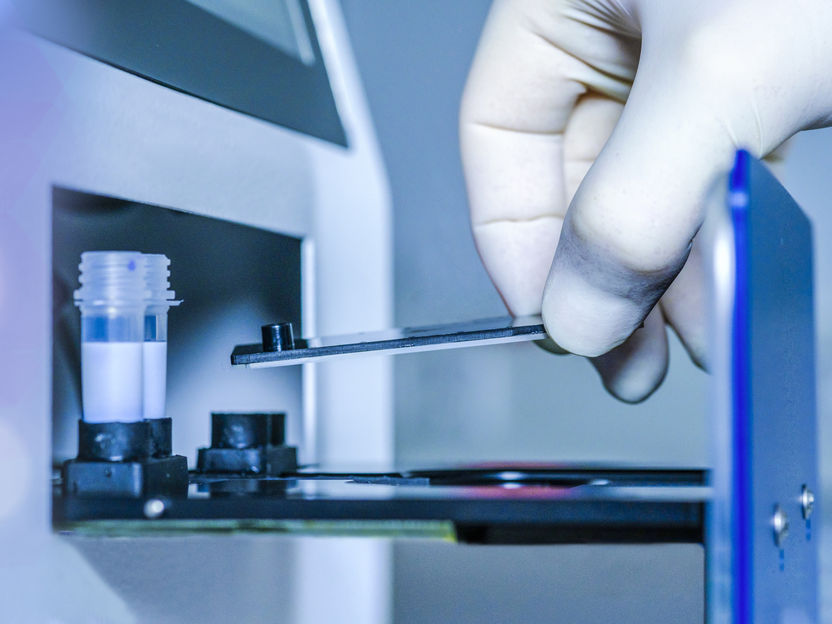

Das kompakte Gerät zum Nachweis multiresistenter Keime führt alle Reaktionsschritte automatisiert aus und liefert ein Ergebnis innerhalb einer Stunde.

© Fraunhofer IPM

Bei der Behandlung von bakteriellen Infektionen entscheidet das richtige Antibiotikum über den Erfolg der Therapie. Besonders schwierig ist die Auswahl des geeigneten Medikaments, wenn die Erkrankung durch multiresistente Erreger ausgelöst wird, die unempfindlich gegenüber vielen Antibiotika sind. Die Suche nach dem wirksamsten Antibiotikum erfordert oftmals Informationen über das Genom des Bakteriums. Diese sind in der Arztpraxis jedoch meist nicht sofort verfügbar, sondern erst nach einer Labordiagnose. Um den Vorgang zu beschleunigen und zu vereinfachen, entwickelt das Fraunhofer IPM gemeinsam mit der LMU München im Projekt (SiBoF), kurz für Signal-Booster für Fluoreszenz-Assays in der Molekularen Diagnostik, eine neuartige Plattform für den Erregernachweis anhand von einzelnen Molekülen auf einem mikrofluidischen Chip. Der Fokus liegt auf einer einfach zu bedienenden Point-of-Care-Erkennung (POC). Das Vorhaben wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF gefördert.

Erregerspezifische Erkennung auf Basis von DNA-Molekülen

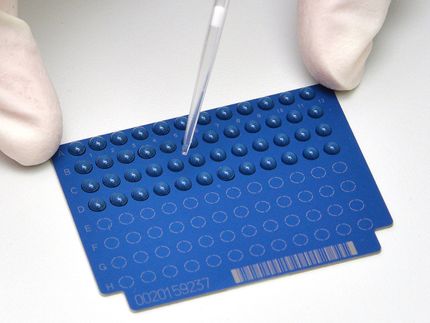

Die portable, kompakte Test-Plattform verfügt über ein automatisiertes Fluidiksystem. Alle notwendigen Reagenzien werden in dem System vorgelagert. Der spritzgegossene Mikrofluidik-Chip wird in einer Schublade in das Testsystem eingebracht, wo es durch die Fluidik mit den Reagenzien versorgt wird, bevor die optische Auswertung stattfindet. »Wir weisen einen Teil des DNA-Strangs des Erregers nach. Hierfür genügt bei unserem neuen Verfahren bereits ein einzelnes DNA-Molekül, das an einer bestimmten Stelle am Mikrofluidik-Chip anbindet. Auf dem Chip befinden sich Fluidikkanäle, deren Oberflächen mit Bindungsstellen für spezifische Erreger präpariert wurden«, erläutert Dr. Benedikt Hauer, Wissenschaftler am Fraunhofer IPM.

Nanoantennen verstärken Fluoreszenzsignale

Typischerweise werden Ziel-DNA-Moleküle in-vitro mit Hilfe spezifischer Fluoreszenzmarker nachgewiesen. Die Besonderheit der neuen Methode des Fraunhofer IPM und der LMU München: Die Forscherinnen und Forscher setzen Antennen mit nanometergroßen Kügelchen ein, die die optischen Signale dieser Marker verstärken. Dadurch wird eine chemische Verstärkung über die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) überflüssig. »Die optischen Antennen bestehen aus nanometergroßen Metallpartikeln, die Licht in einem winzigen Bereich bündeln und dabei helfen, Licht auszusenden – ähnlich wie makroskopische Antennen mit Radiowellen«, sagt Hauer, der das Forschungsprojekt am Fraunhofer IPM leitet. Diese Metallpartikel sind an der Oberfläche des Chips chemisch angebunden.

Ergebnis liegt nach einer Stunde vor

Eine von der LMU München speziell konstruierte Struktur aus DNA-Molekülen, ein sogenanntes DNA-Origami, hält die beiden Gold-Nanopartikel an Ort und Stelle. Zwischen diesen Nanopartikeln bietet die Struktur eine Bindungsstelle für das jeweilige Zielmolekül und einen Fluoreszenzmarker. Dieses patentierte Design bildet die Grundlage für die neuartige Assay-Technologie. »Die jeweils 100 Nanometer großen Partikel dienen als Antenne. In dem Hot-spot zwischen den beiden Goldpartikeln findet durch plasmonische Effekte eine Feldverstärkung statt. Platziert man dort einen Fluoreszenzfarbstoff, wird die detektierbare längerwellige Fluoreszenzstrahlung um ein Vielfaches verstärkt. Auf diese Weise kann mit einer kleinen, kompakten optischen Vorrichtung ein einzelnes Molekül erkannt werden«, erklärt der Forscher. Geringe Konzentrationen von Krankheitserregern lassen sich nachweisen. Das Ergebnis liegt schon nach einer Stunde vor und wird am Monitor angezeigt. Dies gilt nicht nur für multiresistente Keime, sondern für jede Art von DNA-Molekülen. Grundsätzlich lässt sich der Einzelmolekül-Assay auch auf Moleküle jenseits der DNA, wie RNA, Antikörper/Antigene oder Enzyme, anwenden. Die Funktionsweise des Verfahrens wurde durch zahlreiche Tests erfolgreich bestätigt.

Das Herzstück des POC-Geräts ist ein vom Fraunhofer IPM entwickeltes miniaturisiertes hochauflösendes Fluoreszenzmikroskop. Eine spezielle Bildanalysesoftware identifiziert die Einzelmoleküle und ermöglicht so die Zählung der eingefangenen Zielmoleküle für ein quantitatives Ergebnis. Angeregt wird die Fluoreszenz durch LED, die unterhalb der Kartusche mit den Fluidikkanälen angebracht sind.

Das patentierte System liegt als Demonstrator vor. Derzeit fehlt noch ein Modul zur Probenaufbereitung.

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Verwandte Inhalte finden Sie in den Themenwelten

Themenwelt Fluoreszenzmikroskopie

Die Fluoreszenzmikroskopie hat die Life Sciences, Biotechnologie und Pharmazie revolutioniert. Mit ihrer Fähigkeit, spezifische Moleküle und Strukturen in Zellen und Geweben durch fluoreszierende Marker sichtbar zu machen, bietet sie einzigartige Einblicke auf molekularer und zellulärer Ebene. Durch ihre hohe Sensitivität und Auflösung erleichtert die Fluoreszenzmikroskopie das Verständnis komplexer biologischer Prozesse und treibt Innovationen in Therapie und Diagnostik voran.

Themenwelt Fluoreszenzmikroskopie

Die Fluoreszenzmikroskopie hat die Life Sciences, Biotechnologie und Pharmazie revolutioniert. Mit ihrer Fähigkeit, spezifische Moleküle und Strukturen in Zellen und Geweben durch fluoreszierende Marker sichtbar zu machen, bietet sie einzigartige Einblicke auf molekularer und zellulärer Ebene. Durch ihre hohe Sensitivität und Auflösung erleichtert die Fluoreszenzmikroskopie das Verständnis komplexer biologischer Prozesse und treibt Innovationen in Therapie und Diagnostik voran.