Molekulare Spurensuche im arktischen Sediment

Ölquellen und die Tiefen der Erdkruste sind wohl der Ursprung hitzeliebender Bakterien im arktischen Meeressediment. Zu diesem Ergebnis hat ein vom Wissenschaftsfonds FWF unterstütztes Projekt beigetragen, in dessen Mittelpunkt molekularbiologische Methoden zur Untersuchung solcher "fehlplatzierten" Bakterien stehen. Die Möglichkeit, dass auch molekularbiologische Methoden Hinweise auf Erdölvorkommen liefern können, gibt dem Projekt eine spannende wirtschaftliche Facette.

Molekularbiologen unterwegs: Hitzeliebende Mikroorganismen vermutet man woanders. Wie sie hier nach Spitzbergen kommen, untersucht ein internationales Team mit Unterstützung des FWF.

Alexander Loy

Vor mehr als 50 Jahren fand man sie - woher sie kommen, blieb rätselhaft: Bakterien, die sich eigentlich erst ab 50 Grad Celsius so richtig wohlfühlen, aber im arktischen Meeresbodensediment vor Spitzbergen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt leben. Dabei ist "leben" relativ zu verstehen, denn die gefundenen Bakterien zeigen dort wenig Neigung zu Stoffwechselaktivität und fristen ihr Dasein als Sporen, einer Überdauerungsform. Doch gerade ihr Stoffwechsel wäre eigentlich besonders interessant, sind einige doch als "Sulfatreduzierende Mikroorganismen" (SRMs) zum Abbau organischer Materie bei fehlendem Sauerstoff fähig. Und genau diese Fähigkeit gab erste Hinweise auf eine mögliche Herkunft dieser mikrobiellen Migranten.

Aus der Tiefe

"An bestimmten Orten unseres Planeten herrschen Lebensbedingungen, die wir als unwirtlich bezeichnen würden, bei denen sich andere aber wohlfühlen. Thermophile SRMs lieben Temperaturen über 50 Grad Celsius und die Abwesenheit von Sauerstoff. Unter solchen Umständen können diese Mikroorganismen organisches Material abbauen", erläutert Projektleiter Dr. Alexander Loy vom Department für Mikrobielle Ökologie der Universität Wien und ergänzt: "Unterseeische Ölquellen, aber auch Lebensräume tief in der Erdkruste bieten solche Plätze und waren unsere erste Vermutung über die Herkunft thermophiler SRMs in arktischem Sediment."

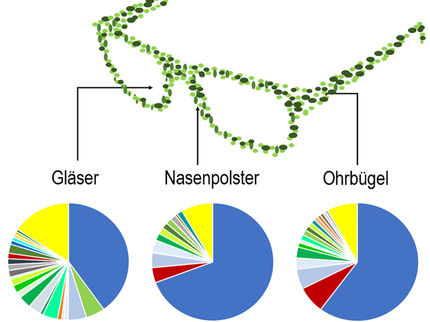

Zur Klärung dieser Hypothese mussten Dr. Loy und sein Team zunächst entsprechende molekularbiologische Methoden anwenden, die eine Bestimmung der Verwandtschaften der thermophilen Bakterien erlaubten. Im Mittelpunkt der vom Wissenschaftsfonds FWF unterstützten Arbeit stand dabei die sogenannte 16S rRNA, ein Bestandteil bakterieller "Proteinfabriken". Aufgrund ihrer essenziellen Bedeutung für das Leben der Bakterien wird die 16S rRNA im Laufe der Evolution nur wenig verändert. Und diese wenigen Veränderungen erlauben Rückschlüsse auf die Verwandtschaften: Teilen zwei Arten eine dieser Veränderungen, so ist eine engere Verwandtschaft anzunehmen.

Verwandtschaft in Prozenten

Der Erfolg dieser Arbeit stellte sich rasch ein und im September 2009 konnten erste Fakten vom Team um Dr. Loy gemeinsam mit Daten von Kollegen des Bremer Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie sowie der Universitäten in North Carolina (USA) und Aarhus (Dänemark) in Science veröffentlicht werden. Zu den Ergebnissen dieser "Ahnenforschung" meint Dr. Loy: "Die engsten Verwandten der thermophilen Bakterien aus der Arktis kommen aus Erdölvorkommen in der Nordsee. Bis zu 96 Prozent der 16S rRNA stimmten zwischen diesen Arten und jenen aus dem arktischen Sediment überein." Das war ein erster Hinweis.

Ein weiterer wurde durch eine Analyse der Anzahl vorhandener Endosporen geliefert, die von Dr. Loys internationalen Kollegen durchgeführt wurde. Denn aufgrund der gefundenen Anzahl wurde berechnet, dass pro Jahr und Quadratmeter 100 Mio. Bakteriensporen abgelagert werden. Das war der zweite wesentliche Hinweis auf den Ursprung dieser Bakterien. Offensichtlich muss dort eine so große Population existieren, dass eine kontinuierliche Versorgung möglich ist. Dafür kamen eigentlich nur Ölvorkommen und Ökosysteme der Erdkruste in Frage, in denen hohe Temperaturen ideale Lebensbedingungen für hitzeliebende Bakterien bieten.

Sollten diese thermophilen SRMs in arktischen Gewässern tatsächlich ihren Ursprung in unterseeischen Erdölquellen haben, dann würden die angewendeten Methoden auch einen Beitrag zur Ölexploration leisten können. Ein Aspekt, der für Dr. Loy im Rahmen seines FWF-Projektes nicht im Vordergrund steht - aber ein durchaus praktischer "Nebeneffekt" sein könnte.

Originalveröffentlichung: C. Hubert, A. Loy, M. Nickel, C. Arnosti, C. Baranyi, V. Brüchert, T. Ferdelman, K. Finster, F. M. Christensen, J. R. de Rezende, V. Vandieken, and B. B. Jørgensen; "A Constant Flux of Diverse Thermophilic Bacteria into the Cold Arctic Seabed"; Science, 18. September 2009, VOL 325