Eine Tasche für Uran

Konstruktion eines selektiv Uran bindenden Proteins

Die Verwendung von Uran als nuklearer Brennstoff und Waffenmaterial erhöht das Risiko, dass Menschen damit in Kontakt kommen. Die Lagerung radioaktiver Uranabfälle stellt ein zusätzliches Umweltrisiko dar. Bei einer Berührung mit Uran ist dessen Radioaktivität aber nicht das einzige Problem: Für die menschliche Gesundheit ist die Toxizität dieses Metalls im Allgemeinen noch gefährlicher. Die Forschung sucht noch nach einfachen, effektiven Methoden für eine sensitive Detektion und eine wirkungsvolle Therapie bei Uranvergiftungen. Wissenschaftler um Chuan He von der University of Chicago und dem Argonne National Laboratory (USA) haben nun ein Protein entwickelt, das Uran selektiv und stark bindet. Wie sie in der Zeitschrift Angewandte Chemie berichten, basiert es auf einem bakteriellen nickelbindenden Protein.

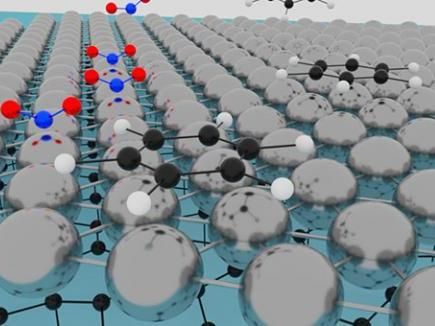

Uran liegt in sauerstoffhaltiger, wässriger Umgebung normalerweise als Uranyl-Kation vor (UO22+), ein lineares Molekül aus einem Uranatom und zwei endständigen Sauerstoffatomen. Das Uranylion geht zusätzlich gern Komplexbindungen ein. Bevorzugt umgibt es sich mit bis zu sechs Liganden, die sich in einer Ebene um seinen „Äquator“ anordnen. Der Ansatz des Forscherteams bestand nun darin, ein Protein zu entwerfen, das dem Uranyl eine Bindungstasche bietet, in der es in der bevorzugten Weise von Seitengruppen des Proteins als Liganden umfangen wird.

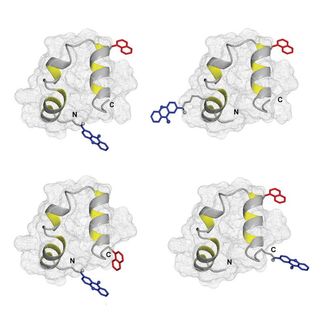

Als Vorlage diente den Wissenschaftlern das Protein NikR (nickel responsive repressor) aus E. coli, ein auf Nickelionen reagierender Regulator. Wenn NikR mit Nickelionen beladen ist, bindet es an eine spezielle DNA-Sequenz. Dadurch wird die Ablesung der benachbarten Gene unterbunden, die für Proteine kodieren, die an der Nickelaufnahme beteiligt sind. Ist kein Nickel in der Coli-Bakterie vorhanden, bindet NikR nicht an die DNA.

Das Nickelion befindet sich in einer Bindungstasche, in der es in einer quadratisch-planaren Anordnung von bindenden Gruppen des Proteins umgeben ist. Mit einigen Mutationsschritten entwickelten die Forscher daraus ein Protein, das statt Nickel Uranyl in die Zange nehmen kann. Nur drei Aminosäuren mussten dazu verändert werden. Das Uranyl wird in der speziell konstruierten Bindungstasche nun von sechs Bindungspartnern umfangen, die das Uranylion äquatorial umgeben. Außerdem bietet die Tasche Platz für die beiden Sauerstoffatome des Uranyl.

Diese NikR-Mutante bindet nur in Gegenwart von Uranyl an die DNA, nicht aber in Anwesenheit von Nickel oder anderen Metallionen, was seine Selektivität für Uranyl beweist. Das Konzept könnte für eine Detektion von Uranyl und für eine biologische Dekontaminierung nuklearer Abfälle genutzt werden. Es ist ein erster Schritt zur Entwicklung protein- oder peptidbasierter Wirkstoffe zur Behandlung von Uranvergiftungen.

Originalveröffentlichung: Chuan He et al.; "Engineering A Uranyl-Specific Binding Protein from NikR"; Angewandte Chemie

Meistgelesene News

Themen

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Analytik- und Labortechnik-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte