Jenaer Forscher sind einzelnen Viren auf der Spur

Wissenschaftlern des Instituts für Photonische Technologien (IPHT), der Universität Jena, des Institute for Analytical Sciences (ISAS) in Dortmund sowie des Robert-Koch-Instituts in Berlin konnten erstmalig ein Virus mittels spitzenverstärkter Raman-Spektroskopie (tip enhanced Raman spectroscopy - TERS) nachweisen. Die Methode soll zukünftig zur Identifikation von Einzelviren genutzt werden.

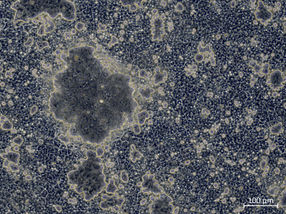

Nahezu jeder Organismus kann von Viren befallen werden. Hochansteckende Krankheiten wie Vogelgrippe oder SARS werden durch Viren verursacht und auch Krebserkrankungen werden zunehmend mit Viren in Verbindung gebracht (z. B. Gebärmutterhalskrebs). Doch auch Pflanzen werden von Viren befallen, z. B. vom Tabak-Mosaik-Virus. Dieser infiziert vor allem Tabak-Pflanzen, verursacht aber auch bei anderen Nutz- und Zierpflanzen große ökonomische Schäden. Weil er für den Menschen ungefährlich ist und damit keine besonderen Schutzmassnahmen getroffen werden müssen, ist er ein Standarduntersuchungsobjekt für Biologen und Biochemiker.

Klassische Virusnachweise basierend auf mikrobiologischen Methoden sind meist komplex und zeitaufwendig und nicht geeignet für den direkten Nachweis eines einzelnen Viruspartikel. Eine leistungsstarke Methode zur Detektion von Einzelviren stellt die Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) dar. Mit ihr ist die Zuordnung einzelner Viruspartikel aufgrund ihrer morphologischen Feinstruktur zu einer bestimmten Virusfamilie jedoch nicht zu einer Art möglich. Untersuchungen von Einzelbakterien mit Hilfe der Raman-Spektroskopie konnten die Arbeitsgruppen von Prof. Dr. Jürgen Popp am Institut für Physikalische Chemie der Uni Jena und am IPHT bereits erfolgreich etablieren. Dabei wird ein hochspezifischer spektroskopischer Fingerabdruck des Bakteriums erstellt.

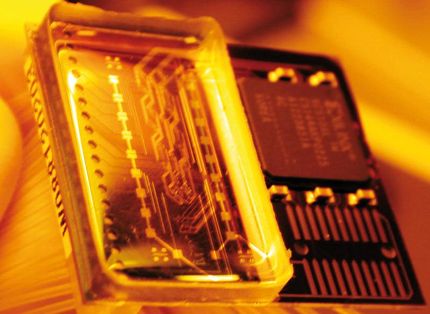

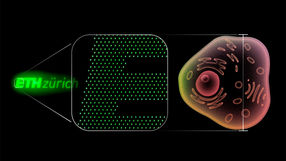

Dieses Verfahren haben die Wissenschaftler nun erfolgreich mit der Rasterkraftmikroskopie (atomic force microscopy - AFM) kombiniert und konnten somit auch das im Vergleich mit Bakterien etwa hundertmal kleinere Tabak-Mosaik-Virus (bereitgestellt vom Robert-Koch-Institut Berlin) untersuchen."Bisher konnte man nur große Konzentrationen von Viren oder aufgereinigten Bestandteilen untersuchen. Nur so war eine genügend große spektroskopische Signalstärke sicherzustellen" betont Dana Cialla, Doktorandin bei der Jenaer Biochip Initiative, einer engen Koopertaion zwischen Uni Jena und IPHT. "Es ist uns nun gelungen einzelne Viren zu lokalisieren und Nukleinsäuren (RNA)- oder Eiweiß-Schwingungen der Virushülle aufzunehmen", sagt Cialla.

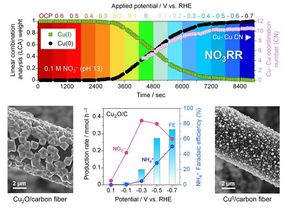

Dazu wird der Virus mit der silberbeschichteten AFM-Spitze (tip) abgerastert und ein Höhenprofil aufgenommen. Durch anschließende Positionierung der metallischen Spitze an der Oberfläche des Virus wird ein Laserstrahl auf diese fokussiert. Durch die Wechselwirkung von Analytmolekülen mit der Metalloberfläche werden die Schwingungssignale verstärkt und das veränderte Laserlicht detektiert und ausgewertet. Diese Methode stellt eine Abwandlung der oberflächenverstärkten Raman-Spektroskopie (surface enhanced Raman spectroscopy - SERS) dar. Die jeweiligen Anteile der Schwingungen können bestimmten Virusbausteinen zugeordnet werden, so z. B. den Eiweißbausteinen der Virushülle. Diese sind schraubenförmig um die Nukleinsäure, welche entscheidend für die Vermehrung des Virus ist, angeordnet.

Viren schnell und eindeutig zu identifizieren ist sowohl in den Lebenswissenschaften, als auch in der Medizin oder der Lebensmittelkontrolle eine Grundvoraussetzung für anschließende Therapien oder Desinfektionen. Die weitere Entwicklung und Optimierung der leistungsstarken TERS-Methode zur Einzelvirendiagnostik wird zukünftig durch eine noch engere Zusammenarbeit der Arbeitsgruppe um Dr. Volker Deckert (ISAS) und der Abteilung Spektroskopie/Mikroskopie von Prof. Dr. Jürgen Popp (IPHT) erfolgen. Die präzise molekulare Identifizierung von Krankheitserregern sowie eine schnelle Diagnostik sind Ziele der Biophotonikforschung, die einen entscheidenden Schwerpunkt am IPHT darstellt.

Meistgelesene News

Themen

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Analytik- und Labortechnik-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Verwandte Inhalte finden Sie in den Themenwelten

Themenwelt Diagnostik

Die Diagnostik ist das Herzstück der modernen Medizin und bildet in der Biotech- und Pharmabranche eine entscheidende Schnittstelle zwischen Forschung und Patientenversorgung. Sie ermöglicht nicht nur die frühzeitige Erkennung und Überwachung von Krankheiten, sondern spielt auch eine zentrale Rolle bei der individualisierten Medizin, indem sie gezielte Therapien basierend auf der genetischen und molekularen Signatur eines Individuums ermöglicht.

Themenwelt Diagnostik

Die Diagnostik ist das Herzstück der modernen Medizin und bildet in der Biotech- und Pharmabranche eine entscheidende Schnittstelle zwischen Forschung und Patientenversorgung. Sie ermöglicht nicht nur die frühzeitige Erkennung und Überwachung von Krankheiten, sondern spielt auch eine zentrale Rolle bei der individualisierten Medizin, indem sie gezielte Therapien basierend auf der genetischen und molekularen Signatur eines Individuums ermöglicht.

Themenwelt Spektroskopie

Durch die Untersuchung mit Spektroskopie ermöglicht uns einzigartige Einblicke in die Zusammensetzung und Struktur von Materialien. Von der UV-Vis-Spektroskopie über die Infrarot- und Raman-Spektroskopie bis hin zur Fluoreszenz- und Atomabsorptionsspektroskopie - die Spektroskopie bietet uns ein breites Spektrum an analytischen Techniken, um Substanzen präzise zu charakterisieren. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Spektroskopie!

Themenwelt Spektroskopie

Durch die Untersuchung mit Spektroskopie ermöglicht uns einzigartige Einblicke in die Zusammensetzung und Struktur von Materialien. Von der UV-Vis-Spektroskopie über die Infrarot- und Raman-Spektroskopie bis hin zur Fluoreszenz- und Atomabsorptionsspektroskopie - die Spektroskopie bietet uns ein breites Spektrum an analytischen Techniken, um Substanzen präzise zu charakterisieren. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Spektroskopie!