Katalyse auf der Nanometerskala

Ein deutsches Forscherteam hat die Formänderung von Rhodium-Nanopartikeln unter Reaktionsbedingungen nachgewiesen

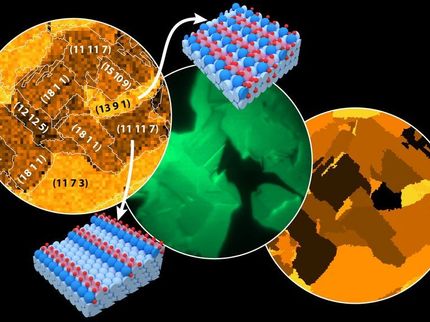

Katalysatoren, die auf metallischen Nanopartikeln basieren, sind für die Herstellung vieler Chemikalien und Brennstoffe unverzichtbar. Sie kommen weiterhin im Dreiwegekatalysator bei der Abgasreinigung von Kraftfahrzeugen zum Einsatz. Entscheidend für die Funktion ist dabei das seltene Übergangsmetall Rhodium, dessen Eigenschaften Wissenschaftler verbessern wollen. Andreas Stierle und seine Kollegen am Max-Planck-Institut für Metallforschung und vom Commissariat a l’Energie Atomiquen haben jetzt erstmals auf der Oberfläche von Rhodium-Nanopartikeln eine extrem dünne Oxidschicht nachgewiesen und gezeigt, wie sich die Form der Nanopartikel unter moderatem Sauerstoff- und Kohlenmonoxideinfluss reversibel verändert. Experimente mit Synchrotronstrahlung an der Angström-Strahlungsquelle (ANKA, KIT) und an der Europäischen Synchrotronstrahlungsquelle (ESRF) erlaubten es den Wissenschaftlern, die Formänderungen "live" zu verfolgen und sie abschließend durch elektronenmikroskopische Messungen am Höchstleistungs-Transmissionselektronenmikroskop am MPI für Metallforschung zu untermauern. Die präzisen Erkenntnisse über die Struktur der Rhodium-Nanopartikel während katalytischer Reaktionen sind nützlich für die Entwicklung von verbesserten, heterogenen Katalysatormaterialien mit längerer Lebensdauer, höherer Aktivität und Selektivität.

Wie auch andere Übergangsmetalle, z.B. Palladium und Platin, weist das sehr reaktionsträge Rhodium hohe katalytische Aktivität auf und ist deshalb für verschiedene industrielle Prozesse sehr wichtig. Wissenschaftler interessieren sich besonders für die physikalischen und chemischen Prozesse an den metallischen Rhodium Nanopartikeln (NP). Gegenstand der Debatte ist dabei, ob der metallische oder der oxidierte Zustand der katalytisch aktivere Zustand ist.

Die Experimente mit Röntgen- und Synchrotronstrahlung zeigen, dass sich die Form der Rhodium-Nanopartikel reversibel von einer spitzeren Pyramide zu einer abgeflachten Pyramide ändert. Auf der Oberfläche der Rhodium-Nanopartikel bildet sich eine ultradünne Oxidschicht aus, die nur aus drei atomaren Lagen besteht. "Dies ist die dünnste Oxidschicht der Welt, die man sich vorstellen kann", erklärt Andreas Stierle. "Mit unseren Methoden haben wir diese O-Rh-O-Schicht erstmals auf Rh Nanopartikeln experimentell nachgewiesen und konnten zudem die Formänderung der Nanopartikel in situ , das heißt direkt während der katalytischen Reaktion der CO-Oxidation , verfolgen."

Mit der Ausbildung der stabilen Oxidschicht verändert sich die Gitterstruktur des Rhodiums. Weil die O-Rh-O Schicht auf den (001) und (100) Facetten energetisch günstiger ist als auf der (111)-Facette, wird die Pyramide flacher (und die 001 / 100 - Facetten breiter). Dabei wandern die Rh-Atome von der oberen (001) Facette in die Oxidschicht hinein.

Eine bildliche Bestätigung dieser Ergebnisse lieferte die Untersuchung der Rhodium Nanoteilchen am Höchstleistungs-Elektronenmikroskop des Stuttgarter Zentrums für Elektronenmikroskopie (StEM) am MPI für Metallforschung.

Rhodium wird vor allem in Fahrzeugkatalysatoren wie dem Dreiwegekatalysator verwendet. Es wandelt schädliche Bestandteile der Abgase wie Kohlenmonoxid, Stickoxide und Kohlenwasserstoffe in ungefährlichere Gase um. Zudem beschleunigt Rhodium in industriellen Prozessen die Herstellung einiger chemischer Grundstoffe wie Salpeter- und Blausäure. Es dient auch als hochwertiges Beschichtungsmittel von Schmuck, Spiegeln und stark beanspruchten Laborgeräten. Die mit dieser Studie gewonnenen, detaillierten Erkenntnisse über die physikalischen und chemischen (strukturellen) Prozesse an der Oberfläche der Nanopartikel sind nützlich für die Entwicklung von verbesserten, heterogenen Katalysatoren.

Originalveröffentlichung: P. Nolte et al.; "Shape Changes of Supported Rh Nanoparticles During Oxidation and Reduction Cycles"; Science 2008, 321, 1654

Meistgelesene News

Themen

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Analytik- und Labortechnik-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.