Mikroplastik: Harmonisierung erforderlich!

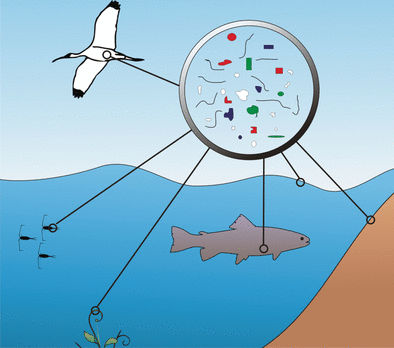

Durch standardisierte Analytik lassen sich Menge, Qualität und Risiko von Mikroplastik in Wasser-Ökosystemen erfassen

Seit den ersten Berichten über die dramatisch steigende Verschmutzung mit Mikroplastik in den Meeren wurde auch die weltweite Forschung dazu stark intensiviert. Ein Übersichtsartikel in der Zeitschrift Angewandte Chemie evaluiert die bisher geleisteten Studien kritisch. Demnach besteht eine dringende Notwendigkeit, die analytischen Methoden für eine bessere Vergleichbarkeit zu harmonisieren. Außerdem müssen auch Teilchen im unteren Mikrometerbereich und kleiner erfasst werden können, denn gerade diese gelten als besonders gefährlich.

© Wiley-VCH

Der Aufsatz von Natalia Ivleva, Alexandra Wiesheu und Reinhard Nießner von der Technischen Universität München beginnt mit der (zumindest für Außenstehende) recht bemerkenswerten Feststellung, dass die Forschung zum Mikroplastikgehalt im Süßwasserbereich noch ganz am Anfang steht, während das Meer bereits seit etwa zwanzig Jahren schon recht intensiv untersucht wird und es dazu auch erste (EU-) Harmonisierungsansätze gibt. Zudem lassen sich die Studien allgemein kaum vergleichen, weil teilweise sehr unterschiedliche analytische Methoden verwendet werden. Denoch deutet alles darauf hin, dass die Verschmutzung von Flüssen und Seen stark variiert, aber genauso alarmierend wie im Meer ist.

Ivleva und ihre Kollegen erläutern das derzeit verwendete Analytikprogramm mit allen Vor- und Nachteilen. So erfährt der Leser, dass trotz sehr vieler Falschresultate (sowohl Über- als auch Unterschätzung) die Untersuchung von Sediment- oder Wasserproben mit dem bloßen Auge eine wesentliche Rolle einnimmt. Dabei liegt die Untergrenze mit dieser Methode bei etwa 500 Mikrometern (0,5 mm), während die interessantesten – weil wahrscheinlich schädlichsten – Teilchen Größen von zwanzig Mikrometer und darunter haben. Andererseits gibt es bereits etablierte spektroskopische Verfahren, mit denen man die Natur von Plastikteilchen bis auf Mikrometergröße klar identifizieren kann, sofern bestimmte Bedingungen der Analyse erfüllt werden. Nach Meinung der Autoren sollten diese Spektroskopietechniken zusammen mit den schon bereits sehr erfolgreich eingesetzten thermoanalytischen Methoden in Zukunft sehr verlässliche Ergebnisse produzieren können. Eine beständige Weiterentwicklung und Optimierung sei aber unerlässlich.

Vor allem aber sei eine weitreichende Harmonisierung der Mikroplastik-Analytik nötig, eine Standardisierung der Prozesse von Probennnahme, Prozessierung, Identifizierung und Quantifizierung von Mikroplastik-Teilchen aus Wasser und Sedimenten. Diese Forderung untermauern die Autoren mit neun Argumenten, die für eine zuverlässige Datenerhebung zu den Risiken einer Verschmutzung mit Mikroplastik in Betracht gezogen werden müssen.

Neben dem analytisch-technischen Schwerpunkt diskutieren die Autoren auch die Mikroplastikaufnahme in lebenden Organismen. Ivleva und ihre Koautoren betonen, wie wichtig es ist, den Verbleib der potenziell gesundheitsschädlichen Additive wie Weichmacher, Füllstoffe, Flammschutzmittel etc. im Gewebe zu untersuchen. Der Artikel fügt zur derzeitigen Diskussion über die Verschmutzung von Meeres- und Süßwasserbiotopen wichtige Punkte hinzu und zeigt mögliche Lösungen für die Zukunft auf.

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Verwandte Inhalte finden Sie in den Themenwelten

Themenwelt Spektroskopie

Durch die Untersuchung mit Spektroskopie ermöglicht uns einzigartige Einblicke in die Zusammensetzung und Struktur von Materialien. Von der UV-Vis-Spektroskopie über die Infrarot- und Raman-Spektroskopie bis hin zur Fluoreszenz- und Atomabsorptionsspektroskopie - die Spektroskopie bietet uns ein breites Spektrum an analytischen Techniken, um Substanzen präzise zu charakterisieren. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Spektroskopie!

Themenwelt Spektroskopie

Durch die Untersuchung mit Spektroskopie ermöglicht uns einzigartige Einblicke in die Zusammensetzung und Struktur von Materialien. Von der UV-Vis-Spektroskopie über die Infrarot- und Raman-Spektroskopie bis hin zur Fluoreszenz- und Atomabsorptionsspektroskopie - die Spektroskopie bietet uns ein breites Spektrum an analytischen Techniken, um Substanzen präzise zu charakterisieren. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Spektroskopie!