Neuer Weg zur Herstellung von Nanomagneten für die Informationstechnologie

Ein internationales Forscherteam hat einen neuen Weg gefunden, molekulare Magnete herzustellen. Ihre dünnen Schichtsysteme aus Kobalt und einem organischen Material könnten den Weg ebnen für die Realisierung leistungsfähigerer Speichermedien und schnellerer und energieeffizienterer Prozessoren für die Informationsverarbeitung.

Um die Leistungsfähigkeit von Computern zu steigern und ihren Energiebedarf zu verringern, wurden in der Vergangenheit Prozessoren und Speicher stetig verkleinert. Doch diese Strategie steht vor dem Ende, weil die Physik ihr Grenzen setzt: Zu kleine Bauteile werden instabil; Daten können darin nicht mehr sicher gespeichert und verarbeitet werden. Ein Grund dafür ist, dass schon ein Atom mehr oder weniger in Bauteilen aus nur wenigen Atomen zu ganz unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften führen kann. Die genaue Zahl und Anordnung von Atomen in Metallen und Halbleitern, aus denen Bauteile heute bestehen, lässt sich aber kaum kontrollieren.

Einen Ausweg könnte eine so genannte „molekulare“ Elektronik mit nanometerkleinen Bauteilen aus Molekülen bieten, denn Moleküle bestehen aus einer festen Anzahl von Atomen, können funktionsspezifisch designt und preisgünstig in immer wieder identischer Form hergestellt werden. Nutzt man dabei neben der elektrischen Ladung der Elektronen auch ihr magnetisches Moment, den Spin, scheinen sogar ganz neue Funktionalitäten realisierbar, etwa nichtflüchtige Arbeitsspeicher oder Quantencomputer.

Moleküle für solch eine „molekulare Spinelektronik“ müssen bestimmte magnetische Eigenschaften aufweisen. Doch diese sind empfindlich und gehen bisher häufig verloren, wenn die Moleküle an anorganischen Materialien befestigt werden, die nötig sind, um den Strom zu leiten. Deshalb hat ein Team von Wissenschaftlern des Forschungszentrums Jülich, der Universität Göttingen, des US-amerikanischen Massachusetts Institute of Technology, des kroatischen Rudjer Boskovic Institute und des indischen IISER-Kolkata eine neue Strategie verfolgt und die unvermeidbaren Wechselwirkungen zwischen Molekül und Untergrund gezielt ausgenutzt, um eine molekular-magnetische Hybrid-Schicht mit den gewünschten Eigenschaften zu erzeugen.

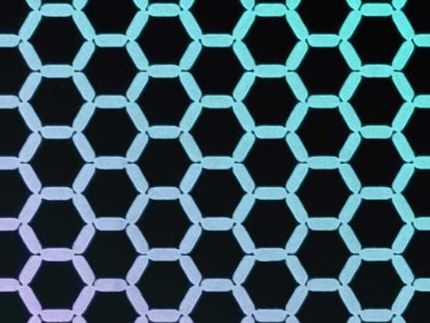

Auf eine magnetische Schicht aus Kobalt brachten die Forscher das für sich genommen nichtmagnetische Zinkmethylphenylalenyl, kurz ZMP auf, ein kleines metallorganisches Molekül. Sie zeigten, dass das ZMP erst gemeinsam mit der Kobaltoberfläche ein magnetisches „Sandwich“ bildet und dass dieses sich durch magnetische Felder gezielt zwischen zwei magnetischen Zuständen hin- und herschalten lässt. Dabei ändert sich der elektrische Widerstand des Schichtsystems um mehr als 20 Prozent. Um solche so genannten „magnetoresistiven“ Effekte, die für das Speichern, Verarbeiten und Messen von Daten eingesetzt werden können, in molekularen Systemen zu erzeugen, benötigten Forscher bisher oft Temperaturen weit unter minus 200 Grad Celsius.

„Unser System ist schon bei vergleichsweise warmen minus 20 Grad Celsius stark magnetoresistiv. Dies ist ein deutlicher Fortschritt auf dem Weg zur Entwicklung von Moleküldatenspeichern und -rechenelementen, die bei Raumtemperatur funktionieren“, freut sich der Jülicher Wissenschaftler Dr. Nicolae Atodiresei, theoretischer Physiker am Peter Grünberg Institut und am Institute for Advanced Simulation. Bei der Entwicklung eines physikalischen Modells, das die Eigenschaften des Materials erklärt, mit Hilfe von Berechnungen an Jülicher Supercomputern waren er und seine Jülicher Kollegen federführend.

„Nun wissen wir, dass es entscheidend ist, dass das Molekül praktisch flach ist“, berichtet Atodiresei. „Dann bilden jeweils zwei Moleküle einen Stapel und lagern sich dicht an der Kobaltoberfläche an. Das Kobalt und das untere Moleküle bilden das magnetische Sandwich, das obere Molekül wirkt als `Spinfilter´ und lässt vorwiegend Elektronen passieren, deren Spins passend ausgerichtet sind.“ Die Ausrichtung lässt sich zum Beispiel mit einem Magnetfeld steuern. Aufbauend auf ihren Erkenntnissen wollen die Forscher ihr Sandwichsystem nun weiter optimieren und so variieren, dass sich die Filterwirkung auch durch elektrische Felder und Lichtpulse steuern lässt.

Originalveröffentlichung

Meistgelesene News

Originalveröffentlichung

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Analytik- und Labortechnik-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

Eurofins stärkt seine Position im weltweiten Markt für klinische Studien durch die Akquisition von Focus Bio-Inova