Nur durch Billiardstel Sekunden getrennt: Ultrakurze Lichtblitze präzise und schnell kombiniert

Neue Perspektiven für technische Anwendungen von Femtosekundenpulsen, insbesondere in der Spektroskopie und der Materialbearbeitung

Ultrakurze Lichtblitze dauern weniger als eine Billiardstel Sekunde und haben eine wachsende technologische Bedeutung. In Laserquellen können statt einzelner Blitze auch Paare und Gruppen von Lichtblitzen entstehen. Ähnlich wie die chemisch gebundenen Atome in einem Molekül sind sie miteinander verkoppelt, ihre kurzen zeitlichen Abstände können eine hohe Stabilität aufweisen. Forscher der Universitäten Bayreuth und Konstanz haben jetzt eine Ursache für die stabile Kopplung ultrakurzer Lichtblitze entdeckt und einen Weg gefunden, ihre Abstände gezielt und schnell zu steuern. In der Zeitschrift „Optica“ stellen sie ihre Forschungsergebnisse vor.

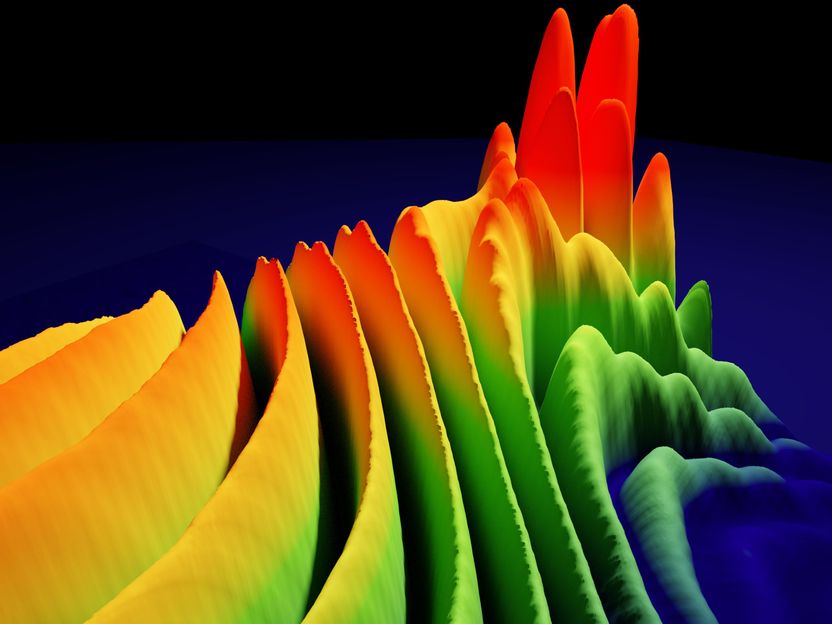

Ultrakurze Solitonen überlagern sich und erzeugen spektrale Interferenzmuster: Echtzeit-Spektroskopie löst ihre schnelle Dynamik auf und verfolgt das Schalten von Soliton-Molekülen in einem Femtosekunden-Faserlaser. Das Bild zeigt aufeinanderfolgende experimentelle Spektren, die während eines Schaltvorgangs aufgenommen wurden.

(c) Moritz B. Heindl

Lichtblitze, die kürzer als eine Billiardstel Sekunde sind, werden auch als Femtosekundenpulse bezeichnet. Sie werden heute für die Erforschung von Energiematerialien, die 3D-Fertigung von Bauteilen oder auch als Präzisionsskalpell in der Medizin eingesetzt. In Lasern entstehen diese Blitze als Solitone, als stabile Pakete aus Lichtwellen. Die jetzt veröffentlichten Erkenntnisse über ihre Verkopplung wurden an einem Laserresonator gewonnen. Dieser enthält einen Ring aus Glasfasern, der ein endloses Umlaufen der Solitonen ermöglicht. In solchen Systemen beobachtet man häufig miteinander verkoppelte Femtosekundenblitze, sogenannte Solitonen-Moleküle. Durch den Einsatz einer hochauflösenden Echtzeit-Spektroskopie ist es dem Forschungsteam gelungen, die Dynamik von zwei verkoppelten Blitzen in Echtzeit während vieler hunderttausend Umläufe zu verfolgen. Auf Basis dieser Daten konnten die Wissenschaftler zeigen, dass es optische Reflexe innerhalb des Laserresonators sind, welche die einzelnen Solitonen zeitlich und räumlich miteinander verkoppeln. Die Bindungsabstände ließen sich anhand von Laufzeitdifferenzen vorhersagen und konnten schließlich durch Verschiebung optischer Elemente präzise eingestellt werden.

Darüber hinaus zeigt die neue Studie, wie die Bindung zwischen zwei Blitzen schnell gelöst werden kann und eine neue Bindung entstehen kann. Es ist jetzt beispielsweise möglich, zwischen paarweise auftretenden Lichtblitzen, die verschiedene zeitliche Abstände haben, gezielt hin- und herzuschalten. „Aufgrund unserer Forschungsergebnisse wird es jetzt möglich, Solitonen-Moleküle auf Knopfdruck zu schalten. Dies eröffnet neue Perspektiven für technische Anwendungen von Femtosekundenpulsen, insbesondere in der Spektroskopie und der Materialbearbeitung,“ sagt Luca Nimmesgern B.Sc., Erstautor der Studie und Physik-Masterstudent an der Universität Bayreuth.

Die am Laserresonator gewonnenen Erkenntnisse lassen sich auf eine Vielzahl von Ultrakurzpulslaserquellen übertragen. Deshalb ist es ohne hohen Aufwand möglich, miteinander verkoppelte Lichtblitze in anderen Lasersystemen zu erzeugen und ihre Abstände zu schalten. „Seit den ersten Berichten von Pulspaaren in Faserlasern vor über 20 Jahren wurden für die Stabilität von Solitonen-Molekülen in Lasern unterschiedliche Erklärungen vorgeschlagen. Die üblichen Modelle widersprechen zahlreichen Beobachtungen, werden aber bis heute herangezogen. Unsere neue Studie bietet jetzt erstmals eine mit den Messdaten kompatible und exakte Erklärung. Sie liefert gewissermaßen ein Puzzlestück, das nachträglich eine Vielzahl früherer Daten verständlich macht. Jetzt kann die komplexe Laserphysik gezielt genutzt werden, um Solitonen-Sequenzen mit hoher Geschwindigkeit zu erzeugen“, sagt Georg Herink, Juniorprofessor für Ultraschnelle Dynamik an der Universität Bayreuth und Koordinator der Forschungsarbeiten. Ko-Autor Prof. Dr. Alfred Leitenstorfer von der Universität Konstanz, dessen Arbeitsgruppe seit Jahren Faserlaser als Werkzeug der Spektroskopie entwickelt, ergänzt: „Aufgrund unserer neuen Erkenntnisse können wir auf die Realisierung vielseitiger technologischer Anwendungsmöglichkeiten gespannt sein.“

An der Universität Bayreuth startete kürzlich ein DFG-Forschungsprojekt mit dem Ziel, die Wechselwirkungen zwischen ultrakurzen Solitonen in Laserquellen im Detail zu verstehen und für zukünftige Laseranwendungen nutzbar zu machen.

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Verwandte Inhalte finden Sie in den Themenwelten

Themenwelt Spektroskopie

Durch die Untersuchung mit Spektroskopie ermöglicht uns einzigartige Einblicke in die Zusammensetzung und Struktur von Materialien. Von der UV-Vis-Spektroskopie über die Infrarot- und Raman-Spektroskopie bis hin zur Fluoreszenz- und Atomabsorptionsspektroskopie - die Spektroskopie bietet uns ein breites Spektrum an analytischen Techniken, um Substanzen präzise zu charakterisieren. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Spektroskopie!

Themenwelt Spektroskopie

Durch die Untersuchung mit Spektroskopie ermöglicht uns einzigartige Einblicke in die Zusammensetzung und Struktur von Materialien. Von der UV-Vis-Spektroskopie über die Infrarot- und Raman-Spektroskopie bis hin zur Fluoreszenz- und Atomabsorptionsspektroskopie - die Spektroskopie bietet uns ein breites Spektrum an analytischen Techniken, um Substanzen präzise zu charakterisieren. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Spektroskopie!