Innovativer Sensor spürt Moleküle gezielt und genau auf

Kombination von Graphen-Transistor mit metallorganischer Beschichtung ermöglicht sensitive und selektive Detektion

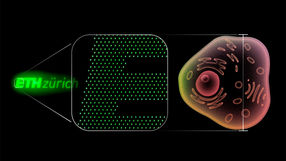

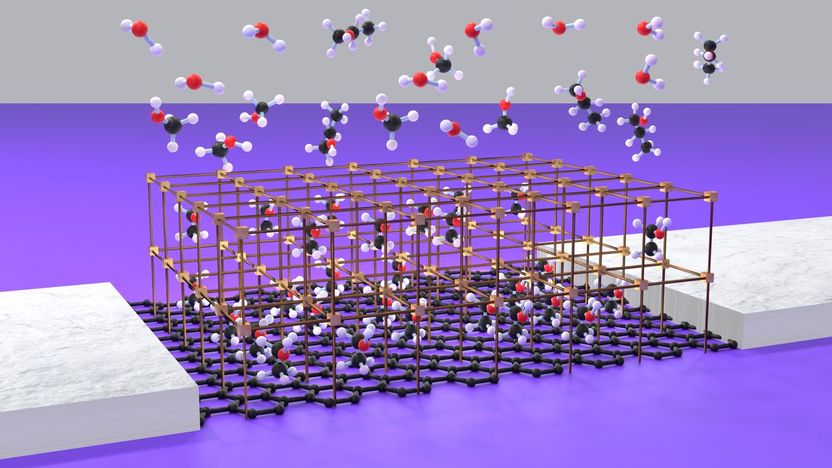

Einen neuartigen Sensor für Gasmoleküle haben Forschende am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und an der Technischen Universität Darmstadt entwickelt. Dazu haben sie einen Graphen-Transistor mit einer maßgeschneiderten metallorganischen Beschichtung kombiniert. Der innovative Sensor erkennt Moleküle gezielt und genau und bereitet den Weg zu einer ganz neuen Klasse von Sensoren. Als prototypisches Beispiel demonstriert die Gruppe einen Ethanolsensor, der weder auf andere Alkohole noch auf Feuchtigkeit reagiert. Über ihre Ergebnisse berichten sie in Advanced Materials.

Die Sensoreinheit, bestehend aus einem Graphen-Feldeffekttransistor, auf den ein oberflächengebundenes metallorganisches Gerüst aufgewachsen ist.

Sandeep Kumar, KIT

Ob in Fahrzeugen oder Smartphones, in Forschungslaboren oder Industrieanlagen – Sensoren sind bereits allgegenwärtig. Sie erfassen bestimmte physikalische oder chemische Eigenschaften, wie beispielsweise Druck, Dehnung oder Gasmoleküle, und leiten die Daten zur Verarbeitung weiter. Daher ist die Weiterentwicklung von Sensoren entscheidend für den technologischen Fortschritt. Sensoren kennzeichnen sich durch ihre Selektivität, das heißt die Fähigkeit, eine bestimmte Eigenschaft auch in Gegenwart anderer, potenziell störender Eigenschaften nachzuweisen, sowie ihre Sensitivität, das heißt die Fähigkeit, auch niedrige Werte zu detektieren.

Forschenden des KIT und der Technischen Universität Darmstadt ist es nun gelungen, einen neuartigen Sensor für Moleküle in der Gasphase zu entwickeln. Wie die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Advanced Materials berichten, basiert das Funktionsprinzip dieser neuen Klasse von Sensoren auf der Kombination von sensitiven Graphen-Transistoren mit maßgeschneiderten metallorganischen Beschichtungen. Diese Kombination ermöglicht eine selektive Detektion von Molekülen. Als prototypisches Beispiel demonstrieren die Autoren einen spezifischen Ethanolsensor, der im Unterschied zu aktuell verfügbaren kommerziellen Sensoren weder auf andere Alkohole noch auf Feuchtigkeit reagiert.

Bei Graphen handelt es sich um eine Modifikation des Kohlenstoffs mit zweidimensionaler Struktur. Graphen ist von Natur aus höchst sensitiv gegenüber Fremdmolekülen, die sich auf der Oberfläche anlagern. „Allerdings weist Graphen als solches keine molekülspezifische Wechselwirkung auf, wie sie für eine Anwendung als Sensor erforderlich ist“, erklärt Ralph Krupke, Professor am Institut für Nanotechnologie (INT) des KIT und am Institut für Materialwissenschaft der TU Darmstadt, der zusammen mit Professor Wolfgang Wenzel vom INT des KIT und Professor Christof Wöll, Leiter des Instituts für Funktionelle Grenzflächen (IFG) des KIT, bei der Studie federführend war. Erstautor ist Sandeep Kumar, der im Labor von Ralph Krupke am KIT forscht und im Fachgebiet Molekulare Nanostrukturen am Institut für Materialwissenschaft der TU Darmstadt promoviert. „Um die geforderte Selektivität zu erreichen, haben wir ein metallorganisches Gerüst auf der Oberfläche aufwachsen lassen“, erläutert Krupke.

Sensoren lassen sich passgenau einstellen

Metallorganische Gerüste (metal-organic frameworks – MOFs) sind aus metallischen Knotenpunkten und organischen Molekülen als Verbindungsstreben aufgebaut. Durch verschiedene Kombinationen lassen sich diese hochporösen kristallinen Materialien für verschiedene Anwendungen maßschneidern, um beispielsweise bei Sensoren eine selektive Absorptionsfähigkeit für bestimmte Moleküle zu erreichen. Die Forschenden aus Karlsruhe und Darmstadt demonstrierten eine selektive Sensorplattform, indem sie ein oberflächengebundenes metallorganisches Gerüst (surface-mounted metal-organic framework – SURMOF) direkt auf einen Graphen-Feldeffekttransistor (GFET) aufwachsen ließen. Ein solches Bauelement profitiert sowohl von der hohen Sensitivität und dem einfachen Auslesen eines GFETs als auch von der hohen Selektivität eines SURMOFs.

„Die Kombination der einzigartigen elektronischen Eigenschaften von Graphen mit der immensen chemischen Variabilität der MOFs eröffnet ein riesiges Potenzial“, sagt Christof Wöll. Da sich SURMOFs in vielen Varianten anfertigen lassen und sich die Schnittstelle zwischen GFET und SURMOFs chemisch verschieden gestalten lässt, bereitet die Arbeit der Forschenden aus Karlsruhe und Darmstadt den Weg für eine ganz neue Klasse von Sensoren mit passgenau eingestellter Selektivität und Sensitivität. „Hier kann die Simulation helfen“, erklärt Wolfgang Wenzel, da wir am Rechner viele MOFs aufbauen können, ohne sie synthetisieren zu müssen.“

Originalveröffentlichung

Sandeep Kumar, Yohanes Pramudya, Kai Müller, Abhinav Chandresh, Simone Dehm, Shahriar Heidrich, Artem Fediai, Devang Parmar, Delwin Perera, Manuel Rommel, Lars Heinke, Wolfgang Wenzel, Christof Wöll, Ralph Krupke; "Sensing molecules with metal-organic framework functionalized graphene transistors"; Advanced Materials; 2021

Meistgelesene News

Originalveröffentlichung

Sandeep Kumar, Yohanes Pramudya, Kai Müller, Abhinav Chandresh, Simone Dehm, Shahriar Heidrich, Artem Fediai, Devang Parmar, Delwin Perera, Manuel Rommel, Lars Heinke, Wolfgang Wenzel, Christof Wöll, Ralph Krupke; "Sensing molecules with metal-organic framework functionalized graphene transistors"; Advanced Materials; 2021

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Analytik- und Labortechnik-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Zuletzt betrachtete Inhalte

Mikroskopische Umwandlungen von Elektrodenoberflächen - Forschungsteam zeigt die Entstehung von Unordnung auf Kupferoberflächen während der Katalyse

Innovationen fördern den Zukunftsmarkt Biophotonik - Deutsche Hersteller im internationalen Wettbewerb gut positioniert

Goldene Hochzeit für Moleküle - Chancen für eine "neue" Chemie

Neues Tool kartiert mikrobielle Diversität mit noch nie dagewesenen Details - Das innovative Werkzeug ermöglicht die Analyse von strukturellen genomischen Variationen in mikrobiellen Populationen

Biomarker weist frühzeitig auf schwere COVID-19-Verläufe hin - SARS-CoV-2-spezifische Immunsignatur entschlüsselt

Biologisches Alter dank Sensortechnologie bestimmen - Schweiss gibt Auskunft über Langlebigkeit und Resilienz

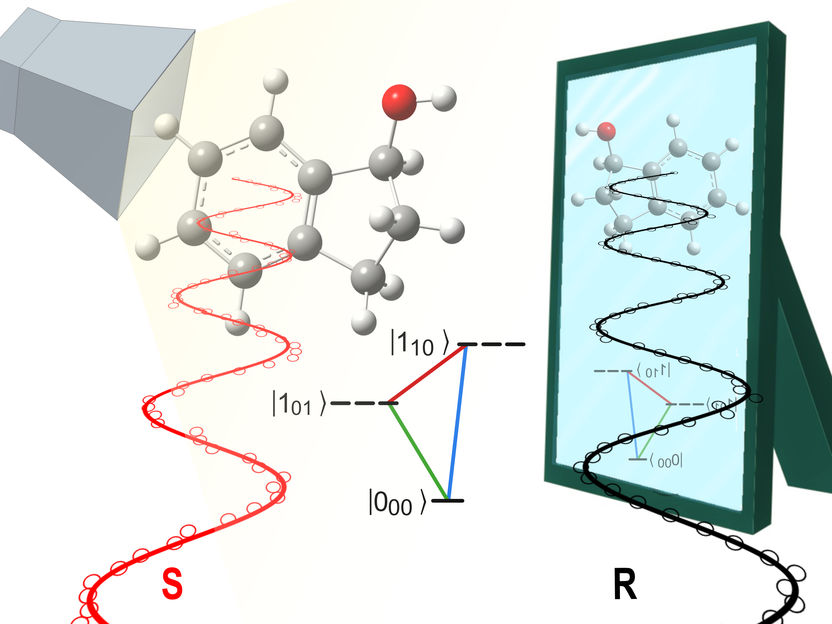

Spiegelbilder kontrollieren - Chirale Moleküle getrennt voneinander betrachten

Wie Noroviren ihre Vorliebe für Süßes kontrollieren - Neu entdeckter Mechanismus in der Virushülle bedeutsam für die Entwicklung von Impfstoffen

Shimadzu Deutschland: Materialprüftechnik ergänzt Produktprogramm für Deutschland

Glühwürmchen-Leuchten entlarvt Pestizide - Luciferin-Synthese und Organophosphat-Nachweis durch lumineszierende enzymatische Kaskade