Der unverwüstliche Lichtstrahl

Spezielle Lichtwellen können selbst undurchsichtige Materialien so durchdringen als wäre das Material gar nicht vorhanden

Warum ist Zucker nicht durchsichtig? Weil Licht, das ein Stück Zucker durchdringt, auf hochkomplizierte Weise gestreut, verändert und abgelenkt wird. Wie ein Forschungsteam der TU Wien und der Universität Utrecht (Niederlande) nun zeigen konnte, gibt es allerdings eine Klasse ganz spezieller Lichtwellen, für die das nicht gilt: Für jedes spezifische ungeordnete Medium – wie etwa das Stück Würfel-Zucker das Sie vielleicht gerade in Ihren Kaffee gegeben haben – lassen sich maßgeschneiderte Lichtstrahlen konstruieren, die von diesem Medium praktisch nicht verändert, sondern nur abgeschwächt werden. Der Lichtstrahl durchdringt das Medium und auf der anderen Seite kommt ein Lichtmuster an, das dieselbe Form hat, als wäre das Medium gar nicht da.

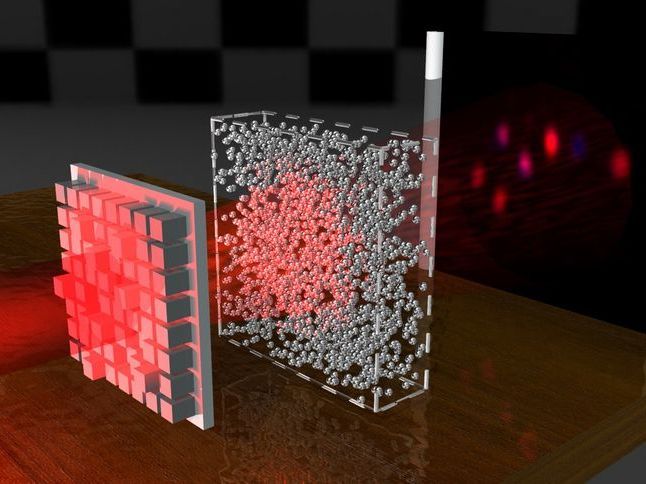

Der Lichtstrahl durchdringt ein ungeordnetes Medium und erzeugt am Detektor trotzdem dasselbe Bild als wäre das Medium gar nicht da.

© Allard Mosk/Matthias Kühmayer

Diese Idee der „streuungsinvarianten Lichtmoden“ lässt sich auch verwenden, um das Innere von Objekten gezielt zu untersuchen. Die Ergebnisse wurden nun im Fachjournal „Nature Photonics“ publiziert.

Astronomisch viele mögliche Wellenformen

Die Wellen auf einer turbulenten Wasseroberfläche können unendlich viele verschiedene Formen annehmen – und auf ähnliche Weise kann man auch Lichtwellen in unzähligen unterschiedlichen Formen herstellen. „Jedes dieser Lichtwellenmuster wird auf ganz bestimmte Weise verändert und abgelenkt, wenn man es durch ein ungeordnetes Medium schickt“, erklärt Prof. Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien.

Gemeinsam mit seinem Team entwickelt Stefan Rotter mathematische Methoden, um solche Lichtstreuungseffekt zu beschreiben. Die Expertise zur Herstellung und Charakterisierung solch komplexer Lichtfelder wurde vom Team um Prof. Allard Mosk von der Universität Utrecht beigesteuert. „Als lichtstreuendes Medium verwendeten wir eine Schicht aus Zinkoxid – ein undurchsichtiges, weißes Pulver aus völlig zufällig angeordneten Nanopartikeln.“, erläutert Prof. Allard Mosk, der Leiter der experimentellen Forschungsgruppe.

Zunächst muss man diese Schicht genau charakterisieren. Man durchleuchtet das Zinkoxidpulver mit ganz bestimmten Lichtsignalen und misst, wie sie dahinter am Detektor ankommen. Daraus kann man dann schließen, wie beliebige andere Wellen von diesem Medium verändert werden – insbesondere kann man ganz gezielt berechnen, welche Wellenmuster von dieser Zinkoxidschicht genau so verändert werden, als wäre überhaupt keine Wellenstreuung in dieser Schicht vorhanden.

„Wie wir zeigen konnten, gibt es eine ganz spezielle Klasse von Lichtwellen, die sogenannten streuungsinvarianten Lichtmoden, die am Detektor genau dasselbe Wellenmuster erzeugen, egal ob die Lichtwelle nur durch Luft geschickt wurde oder ob sie die komplizierte Zinkoxidschicht durchdringen musste“, sagt Stefan Rotter. „Im Experiment sehen wir, dass durch das Zinkoxid die Form dieser Lichtwellen tatsächlich nicht verändert wird – sie werden nur insgesamt ein wenig schwächer.“, erläutert Allard Mosk.

Ein Sternbild am Lichtdetektor

Auch wenn diese streuungsinvarianten Lichtmoden angesichts der theoretisch unbegrenzten Zahl möglicher Lichtwellen sehr selten sind, kann man trotzdem viele von ihnen finden. Und wenn man verschiedene dieser streuungsinvarianten Lichtmoden richtig kombiniert, erhält man wieder eine streuungsinvariante Wellenform.

„Auf diese Weise kann man sich, zumindest innerhalb gewisser Grenzen, ziemlich frei aussuchen, welches Bild man störungsfrei durch das Objekt schicken möchte“, sagt Jeroen Bosch, der als Doktorand am Experiment arbeitete. „Wir haben uns im Experiment für das Beispiel eines Sternbilds entschieden – den großen Wagen. Und tatsächlich ließ sich eine streuungsinvariante Welle ermitteln, die ein Bild vom großen Wagen zum Detektor schickt – und zwar unabhängig davon, ob die Lichtwelle von der Zinkoxidschicht gestreut wird oder nicht. Für den Detektor sieht der Lichtstrahl in beiden Fällen fast gleich aus.“

Der Blick in die Zelle

Diese Methode, Lichtmuster zu finden, die ein Objekt weitgehend ungestört durchdringen, könnte man auch für bildgebende Verfahren einsetzen. „Im Krankenhaus verwendet man Röntgenstrahlen um in den Körper hineinzusehen – sie haben eine kürzere Wellenlänge und können daher unsere Haut durchdringen. Aber die Art, wie eine Lichtwelle ein Objekt durchdringt, hängt eben nicht nur von der Wellenlänge ab, sondern auch von der Wellenform“, sagt Matthias Kühmayer, der sich im Rahmen seiner Dissertation an der TU Wien mit Computer-Simulationen von Wellenphänomenen beschäftigt. „Wenn man Licht im Inneren eines Objekts an bestimmten Punkten fokussieren will, dann eröffnet unsere Methode ganz neue Möglichkeiten. Wir konnten zeigen, dass sich auch die Lichtverteilung im Inneren der Zinkoxidschicht gezielt steuern lässt.“ Interessant könnte das etwa für biologische Experimente sein, bei denen man Licht an ganz bestimmten Punkten einbringen möchte, um tief in das Innere von Zellen zu blicken.

Die gemeinsame Publikation des Teams aus den Niederlanden und Österreich zeigt jedenfalls schon jetzt, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit zwischen Theorie und Experiment ist, um in diesem Gebiet Fortschritte zu erzielen.