Katalytische Aktivität einzelner Kobaltoxid-Nanopartikel bestimmt

Mithilfe eines Roboterarms

Nanopartikel einzeln zu analysieren ist eine Herausforderung, eben weil sie so klein sind. Eine neue Technik mit Elektronenmikroskopie und Roboterarm könnte das Verfahren erheblich erleichtern.

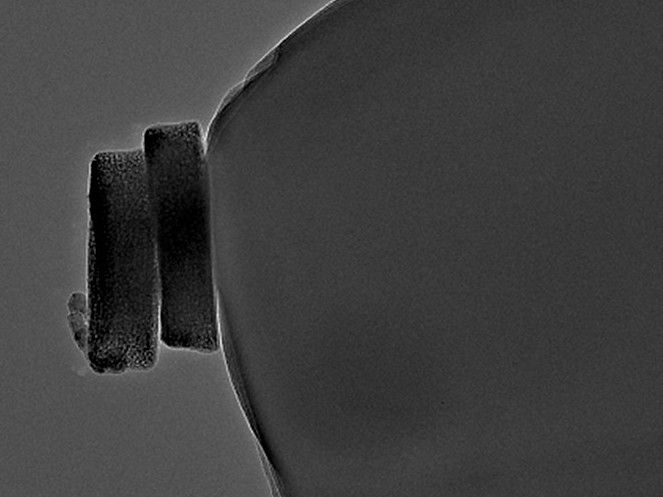

Zwei Kobaltoxidpartikel auf einer Kohlenstoff-Nanoelektrode

© T. Quast, RUB

Edelmetallfreie Nanopartikel könnten künftig als leistungsfähige Katalysatoren dienen, zum Beispiel für die Wasserstoffherstellung. Um sie zu optimieren, müssen Forscher die Eigenschaften einzelner Partikel analysieren können. Ein neues Verfahren dafür hat ein Team vom Zentrum für Elektrochemie der Ruhr-Universität Bochum (RUB) und vom Institut für Anorganische Chemie der Universität Duisburg-Essen (UDE) vorgestellt. Die Gruppe entwickelte eine Methode, bei der mit einem Roboterarm einzelne Partikel unter einem Elektronenmikroskop ausgewählt und zur elektrochemischen Analyse auf eine Nanoelektrode aufgebracht werden. Das Verfahren ist in der Zeitschrift Angewandte Chemie beschrieben, online vorab veröffentlicht am 19. November 2020.

Nanopartikel mit Roboterarm auf Elektrode aufbringen

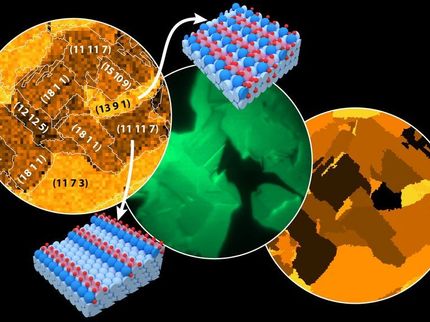

Für die Untersuchungen nutzten die Wissenschaftler sechseckige Partikel aus Kobaltoxid von 180 bis 300 Nanometern Größe, die das Duisburg-Essener Team um Prof. Dr. Stephan Schulz und Sascha Saddeler hergestellt hatte. Die Partikel katalysierten im Experiment die sogenannte Sauerstoffentwicklungsreaktion. Bei der Elektrolyse von Wasser werden Wasserstoff und Sauerstoff gebildet, wobei der limitierende Schritt in diesem Prozess derzeit die Teilreaktion ist, in der der Sauerstoff entsteht; effizientere Katalysatoren für diese Sauerstoffentwicklungsreaktion würden die Gewinnung von Wasserstoff vereinfachen. Nanopartikel könnten dabei helfen. Da ihre katalytische Aktivität oft von ihrer Größe oder Form abhängt, ist es wichtig, die Eigenschaften einzelner Partikel zu verstehen, um die optimalen Katalysatoren zu finden.

Das Bochumer Team um Thomas Quast, Dr. Harshitha Barike Aiyappa, Dr. Patrick Wilde, Dr. Yen-Ting Chen und Prof. Dr. Wolfgang Schuhmann analysierte ausgewählte Kobaltoxid-Partikel zunächst mikroskopisch, dann elektrochemisch. „Mit einem beweglichen Roboterarm können wir unter dem Elektronenmikroskop einzelne Partikel aussuchen“, erklärt Schuhmann. „Das ausgewählte Partikel, das wir dann mikroskopisch bereits kennen, legen wir auf eine winzige Elektrode, um zu testen, was es als Katalysator draufhat.“ Dazu wird das Partikel direkt auf der Elektrode aktiviert; dann messen die Forscher mit elektrochemischen Methoden seine katalytische Aktivität bei der Sauerstoffentwicklungsreaktion.

Hohe katalytische Aktivität

Auf diese Weise analysierten die Chemiker mehrere einzelne Partikel. Da sie die Größe und die Kristallorientierung eines Partikels kannten, konnten sie die katalytische Aktivität auf die Zahl der Kobalt-Atome beziehen. „Hierbei zeigten die Partikel bemerkenswert hohe Aktivitäten bei der Sauerstoffentwicklungsreaktion, und die gemessenen Stromdichten überstiegen handelsübliche alkalische Elektrolyseure um mehr als das 20-Fache“, sagt Stephan Schulz.

„Wir gehen davon aus, dass durch Anwendung der vorgeschlagenen Methodik die Einzelpartikelanalyse von Katalysatormaterialien endlich an den Punkt einer zuverlässigen und vergleichsweise einfachen Probenpräparation und -charakterisierung gelangt ist, die entscheidend für die Herstellung von Struktur-Funktions-Beziehungen sind“, schreiben die Autoren als Fazit.

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Verwandte Inhalte finden Sie in den Themenwelten

Themenwelt Partikelanalyse

Die Methoden der Partikelanalyse erlaubt es uns, winzige Partikel in verschiedenen Materialien zu untersuchen und ihre Eigenschaften zu enthüllen. Ob in der Umweltüberwachung, der Nanotechnologie oder der pharmazeutischen Industrie – die Partikelanalyse eröffnet uns einen Blick in eine verborgene Welt, in der wir die Zusammensetzung, Größe und Form von Partikeln entschlüsseln können. Erleben Sie die faszinierende Welt der Partikelanalyse!

Themenwelt Partikelanalyse

Die Methoden der Partikelanalyse erlaubt es uns, winzige Partikel in verschiedenen Materialien zu untersuchen und ihre Eigenschaften zu enthüllen. Ob in der Umweltüberwachung, der Nanotechnologie oder der pharmazeutischen Industrie – die Partikelanalyse eröffnet uns einen Blick in eine verborgene Welt, in der wir die Zusammensetzung, Größe und Form von Partikeln entschlüsseln können. Erleben Sie die faszinierende Welt der Partikelanalyse!