Gut oder böse? Neue Moleküle versprechen bessere Diagnose von Bauchspeicheldrüsenkrebs

Ulmer Nuklearmediziner schließen EU-gefördertes Forschungsprojekt ab

Die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs ist häufig ein Todesurteil. Ein Grund dafür ist, dass diese Krebsart mit den heutigen Diagnosemöglichkeiten meist erst im Spätstadium entdeckt werden kann, wenn Heilung nur noch schwer möglich ist. In einem von der EU geförderten Projekt haben 23 Forschergruppen aus sechs Ländern neue Ansätze für eine verbesserte Diagnose des Bauchspeicheldrüsenkrebses erarbeitet. An der Ulmer Klinik für Nuklearmedizin wurden neue Moleküle entwickelt, die in Kombination mit besonderen bildgebenden Verfahren bösartige Veränderungen früher anzeigen können.

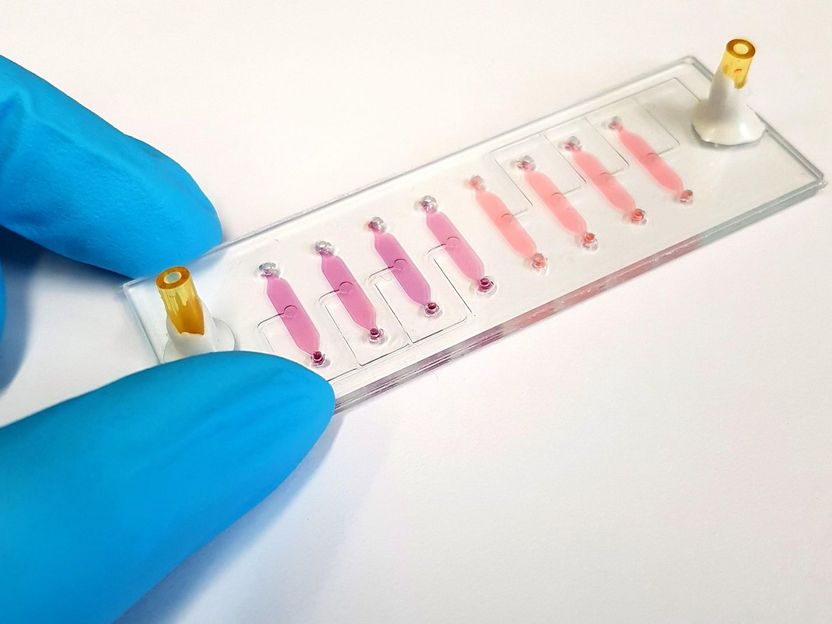

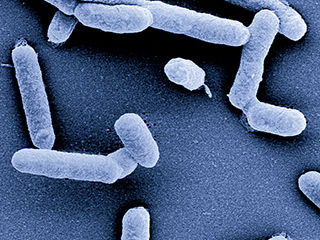

Die Wissenschaftler machten sich dabei zu Nutze, dass sich Tumorzellen häufiger und anders teilen als normale Zellen. "Ziel ist es, Moleküle zu finden, die auf die Besonderheiten der Tumorzellen reagieren, und sich genau dort anreichern. Für Ärzte zur Diagnose sichtbar werden die Anreicherungen durch eine radioaktive Markierung der Moleküle, die man wiederum in bestimmten bildgebenden Verfahren sichtbar machen kann", erläutert Prof. Dr. Sven Norbert Reske, der Ärztliche Direktor der Klinik für Nuklearmedizin, das Grundprinzip.

Solche Moleküle zu finden und herzustellen, ist aufwändig, da ihre Anbindung an die Tumorzellen und ihre radioaktive Markierung zielgerichtet funktionieren und verträglich sein müssen. Ein Molekül, das die Ulmer Arbeitsgruppe entwickelte, spricht auf eine erhöhte Anzahl von Transportermolekülen auf der Oberfläche von Tumorzellen an. "Ein weiteres Molekül macht in einer speziellen Phase der Zellteilung die Synthese einer bestimmten Nukleinsäure, der RNA, die z. B. bei der Übertragung oder Übersetzung von Erbinformationen hilft, sichtbar", so Reske. Die Entwicklung der Moleküle wurde unter Federführung des Diplom Chemikers Dr. Boris D. Zlatopolskiy in den Fachzeitschriften Journal of Nuclear Medicine und Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters veröffentlicht. "Beide Moleküle könnten uns eines Tages helfen, Bauchspeicheldrüsenkrebs besser zu diagnostizieren und z. B. von anderen gutartigen entzündlichen Erkrankungen abzugrenzen. Bis Patienten eines Tages davon profitieren können, müssen jedoch noch weitere Studien durchgeführt werden", blickt Professor Reske in die Zukunft.

Bereits bekannte, in ihrer Struktur den neu entwickelten verwandte Moleküle wurden erst kürzlich in einer klinischen Studie mit 31 Patienten geprüft, die zeigte, dass die Erkennung und die Abgrenzung von anderen Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse erleichtert wurde. Die Studie führte der Nuklearmediziner PD Dr. Andreas Buck, der aus der Ulmer Arbeitsgruppe stammt, an seiner neuen Wirkungsstätte an der TU München durch.

Die fächerübergreifende Zusammenarbeit u. a. von Medizinern, Biologen, Chemikern, Physikern, Pathologen und Statistikern sowie die Zusammenarbeit mit der Industrie ist eine Besonderheit des EU-Projekts namens MolDiag-Paca (Novel molecular diagnostic tools for the prevention and diagnosis of pancreatic cancer). Die Ulmer Arbeitsgruppe wurde über drei Jahre mit insgesamt rund 390.000 Euro gefördert.

Meistgelesene News

Themen

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Analytik- und Labortechnik-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.